スマートフォンやタブレットを使ってテレビやモニターに画面を映したいと考えたとき、まず気になるのが「自分の端末が映像出力に対応しているのかどうか」という点です。

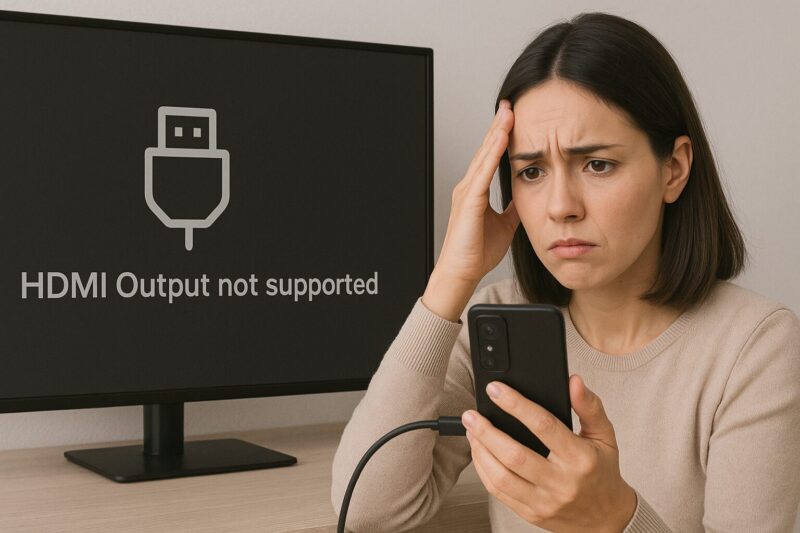

特にXiaomi製のスマートフォンについては、USB Type-C端子が搭載されているにもかかわらず、変換ケーブルを使っても映らないといった声も多く見られます。

この記事では、XiaomiスマホでHDMI出力ができる対応機種の情報を探している方に向けて、映像出力に対応した対応スマホの見分け方や、Xiaomi 11TやXiaomi 12T Proなどの人気機種の出力可否、さらにミラーリングの代替手段まで詳しく解説します。

タブレットでの利用を検討している方にも役立つ内容をまとめていますので、無駄な出費を避けたい方はぜひ最後までご覧ください。

XiaomiスマホでHDMI出力ができる対応機種の見分け方

- 映像出力のできる対応機種の確認方法

- USBのType-Cで映像出力ができるスマホの特徴

- Type-CでHDMIに対応している機種は

- Xiaomi 11TはHDMI出力ができるのか?

- Xiaomi 12T Proのミラーリングは有線なのか

映像出力のできる対応機種の確認方法

スマートフォンが映像出力に対応しているかを確認するには、主に「DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)」への対応有無を調べる必要があります。

これはUSB Type-C端子を使って映像信号をHDMIなどに変換・出力するための仕様であり、対応していない機種では変換ケーブルを使っても映像が出力されません。

まず、最も確実な方法は、メーカーの公式サイトで機種ごとの仕様をチェックすることです。

たとえば、XiaomiやSamsung、Sonyなどでは、一部の上位モデルに限ってDP Alt Mode対応の記載があります。

ただし、ほとんどの製品ページには明確な記載がなく、判断が難しいケースもあります。

そのような場合は、信頼性のある技術系メディアやユーザーの検証情報を参照するとよいでしょう。

また、実際に使用しているスマートフォンの型番で「○○ DP Alt Mode 対応」や「○○ HDMI 出力 対応」などと検索してみるのも有効です。

すでに多くのユーザーが試した結果や口コミがネット上に投稿されているため、実機の情報を得やすくなっています。

なお、注意したいのは「USB-Cポートがある=映像出力可能」というわけではない点です。

USB-Cは形状の規格であり、内部の対応プロトコルは機種ごとに異なります。

見た目では判断できないため、仕様確認は必須です。

つまり、映像出力対応機種かどうかを確認するには、公式仕様のチェック、DP Alt Modeへの対応確認、ユーザーの実機レビューなどを複合的に見る必要があります。

これらを踏まえて購入や接続方法を選ぶことで、無駄な出費や誤った接続を避けることができます。

USBのType-Cで映像出力ができるスマホの特徴

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンのすべてが映像出力に対応しているわけではありません。

映像出力ができるスマホにはいくつかの明確な特徴があり、それを知ることで対応機種かどうかを見極める手がかりになります。

まず大きな特徴として、DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に対応していることが挙げられます。

この機能があると、USB Type-Cポートを経由してHDMIなどに映像信号を出力することが可能です。

DP Alt Modeの対応有無は、一般的にハイエンドモデルやビジネス向け端末に多く見られます。

例えば、Samsungの一部Galaxyシリーズや、SonyのXperia上位モデルなどが該当します。

もう一つのポイントは、仕様書に「外部ディスプレイ対応」や「映像出力サポート」といった記載があるかどうかです。

もし記載があれば、Type-CポートからHDMIへの出力が可能な場合が多いです。

ただし、この情報はすべてのメーカーが丁寧に記載しているとは限らないため、実際の使用レビューや検証記事も参考にしましょう。

逆に、映像出力に非対応のスマホの特徴としては、コストパフォーマンス重視のエントリーモデルや中華スマホの一部が該当します。

特にXiaomi、OPPO、Google Pixelなどの多くの機種は、Type-C端子を搭載していても映像出力に非対応であることが多く、変換ケーブルを挿しても映像は表示されません。

このように、映像出力可能なType-C搭載スマホには、DP Alt Mode対応や上位モデルであること、外部ディスプレイサポートの記載があることなど、いくつかの共通した特徴があります。

スマホを購入する際は、これらの点を確認することが重要です。

Type-CでHDMIに対応している機種は

Type-CからHDMIに変換して映像を表示するには、スマートフォン本体がDisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に対応している必要があります。

対応している機種は限られており、多くの場合、ミドルレンジ以下の端末は非対応です。

つまり、すべてのUSB-C端子が映像出力に使えるわけではありません。

具体的には、SamsungのGalaxy SシリーズやNoteシリーズ、SonyのXperia 1シリーズや一部の5シリーズ、さらにHuaweiのMateやPシリーズの一部がHDMI出力に対応しています。

これらはDP Alt Modeに対応しており、市販のType-C to HDMIケーブルを用いるだけで簡単に映像を出力することが可能です。

一方、Xiaomiに関しては、Xiaomi 11Tシリーズや12T Proなどを含め、ほとんどのモデルがこのDP Alt Modeに対応していないとされています。

つまり、見た目はType-Cポートがあっても、HDMI変換ケーブルを使ってもテレビやモニターに映像が映らないということです。

また、Google PixelシリーズやOPPOのスマートフォンも、すべてのモデルでHDMI出力非対応です。

これらのブランドでは、ミラーリングには基本的にワイヤレス(ChromecastやFire TV Stick)を使うことを前提としています。

重要なのは、HDMI変換アダプタを購入する前に、自分の端末がDisplayPort Alternate Modeに対応しているかを調べることです。

対応していない機種では、いくら高価な変換アダプタを使用しても映像出力はできません。

このように、Type-CでHDMIに対応している機種はかなり限定されており、基本的には上位モデルやビジネス用途を想定した製品に絞られる傾向があります。

購入前にスペックとレビューをしっかり確認することが、失敗しない選択につながります。

Xiaomi 11TはHDMI出力ができるのか?

Xiaomi 11Tは、数少ないXiaomi端末の中でHDMI出力に対応している機種の一つとされています。

USB Type-Cポートを備えており、DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に対応しているため、Type-C to HDMI変換ケーブルを使えば、外部ディスプレイへの映像出力が可能です。

これはXiaomi公式のスペック表には明確に記載されていないことが多いため、見落としがちですが、実際には多くのユーザーが「市販の変換ケーブルでHDMI接続できた」と報告しています。

変換ケーブルをテレビやモニターに接続し、スマホのUSB-C端子に差し込むだけで、画面のミラーリングや動画の再生が行えるようになります。

ただし、全てのType-C to HDMIケーブルが確実に動作するわけではないため、DP Alt Modeに正式対応した製品やレビュー実績のあるケーブルを選ぶことが重要です。

また、スマホ側のバッテリー消費が大きくなるため、長時間使用する際は給電機能付きのHDMIアダプターの使用も推奨されます。

一方で、DRM(著作権保護)が施された動画配信サービス、たとえばAmazonプライムビデオやNetflixでは、映像が真っ黒になる場合もあります。

これは接続方法ではなく、配信側の仕様によるものです。こうしたケースでは、純正アプリ側の対応やストリーミング機器の使用を検討する必要があります。

このように、Xiaomi 11TはHDMI出力に対応した機種ですが、ケーブルの選定や使用シーンによっては制限があることも理解しておくと良いでしょう。

Xiaomi 12T Proのミラーリングは有線なのか

Xiaomi 12T Proでは、有線による画面ミラーリングは基本的に不可能です。

これは、USB Type-CポートがDisplayPort Alternate Modeに非対応であるためで、いわゆるType-C to HDMI変換ケーブルを使用してもテレビやモニターに画面が映ることはありません。

このため、Xiaomi 12T Proでのミラーリングを行うには無線方式(ワイヤレスミラーリング)が前提となります。

最も一般的な方法は、ChromecastやFire TV Stickなどのキャスト機能を備えたストリーミングデバイスを使うことです。

これらをテレビに接続し、スマートフォンに「Google Home」などのアプリをインストールすることで、Wi-Fi経由で画面をキャストできます。

操作方法としては、例えばYouTubeのアプリで再生したい動画を開き、キャストアイコンをタップするだけです。

また、スマホ内の写真や動画もアプリを通してテレビに映すことができます。

ただし、リアルタイム性が求められるゲームやアプリでは、わずかな遅延(ラグ)が発生する可能性がある点に注意が必要です。

もうひとつの注意点として、無線ミラーリングを行うためには安定したWi-Fi環境が必須です。

屋外や車内のようにWi-Fiが存在しない環境では、ミラーリング自体が困難になります。

このように、Xiaomi 12T Proでは有線によるミラーリングができないため、基本的にはWi-Fiを利用した無線接続が前提になります。

HDMIケーブルだけでは映らないことを知らずに購入してしまうと、使えずに困ることがあるため、事前の確認が重要です。

XiaomiスマホでHDMI出力ができる対応機種を比較

- Xiaomi 12T ProがHDMI出力に非対応な理由

- HDMIでテレビに映らないのはなぜ

- Type-CでHDMIに変換しても映らないのはなぜ

- 有線出力ができない場合の代替手段

- タブレットでHDMI出力に対応している機種の選び方

- おすすめのミラーリング機器まとめ

Xiaomi 12T ProがHDMI出力に非対応な理由

Xiaomi 12T ProがHDMI出力に対応していない主な理由は、ハードウェア仕様の制限によるものです。

具体的には、USB Type-CポートがDisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に非対応であることが原因です。

DP Alt Modeとは、USB-Cポートを介して映像や音声の信号を出力できる技術のことで、これに対応していない端末では、いくらHDMI変換ケーブルを使用しても外部モニターに画面を映すことはできません。

多くのユーザーがType-CからHDMIに変換すれば映像が出力できると考えがちですが、実際には端末側の内部設計にその機能が備わっていない限り、物理的に映像信号が送れないのです。

Xiaomi 12T Proは高性能なCPUやカメラを搭載したハイエンドモデルではあるものの、DP Alt Modeへの対応は省かれており、これはコストや端末設計上の判断である可能性があります。

また、Xiaomi社のスマートフォン全体を見渡しても、DP Alt Modeに対応しているモデルはごく一部に限られています。

Xiaomiは基本的にワイヤレスミラーリングを前提とした設計方針を取っており、有線出力は優先していないようです。

このため、HDMI出力に対応する製品を求める場合は、Xiaomi以外のメーカー、もしくはDisplayLinkなどの補助機器を利用する方法が検討されることになります。

このように、Xiaomi 12T ProがHDMI出力に対応していないのは、単なる変換ケーブルの問題ではなく、そもそも本体がそのような映像出力設計になっていないためです。

購入前に仕様を確認し、用途に合った端末を選ぶことが大切です。

HDMIでテレビに映らないのはなぜ

スマートフォンをHDMIケーブルでテレビに接続したのに映像が映らない場合、その原因は大きく分けて機種側の非対応、ケーブルやアダプターの不適合、テレビ側の入力設定ミスの3つがあります。

どれか1つが原因でも正常な表示はされません。

まず最も多い原因は、スマートフォンがHDMI出力に対応していないことです。

多くのAndroid端末にはUSB Type-Cポートが備わっていますが、そのすべてが映像出力に対応しているわけではありません。

DP Alt Modeに非対応であれば、変換ケーブルを使っても信号自体が送られず、画面は黒いままとなります。

これを知らずにケーブルだけを購入してしまうと、「故障しているのでは」と誤解してしまうこともあります。

次に多いのが、変換アダプターやHDMIケーブルが適合していないケースです。

安価な製品の中にはDP Alt Modeを前提としない単なる充電用途のものもあり、それらを使っても映像出力はされません。

また、HDMI規格のバージョンによっては解像度やリフレッシュレートが制限されることもあるため、対応表記をよく確認する必要があります。

そして忘れてはならないのが、テレビ側の入力設定です。

テレビには複数のHDMI入力端子があることが一般的で、接続したポートと一致する入力チャンネルを選択しなければ映像は表示されません。

たとえスマホとケーブルが正常でも、入力ソースの選択が間違っていれば表示されないのは当然のことです。

このように、HDMIでテレビに映らないときには、スマホの対応状況、ケーブルの仕様、テレビの設定という3つのポイントを一つひとつ丁寧に確認することがトラブル解決の近道になります。

Type-CでHDMIに変換しても映らないのはなぜ

USB Type-CからHDMIに変換しても映らない最大の要因は、スマートフォン側が映像信号を出力する設計になっていないためです。

つまり、見た目はUSB-C端子があっても、その中身(プロトコル)が映像出力に対応していなければ、変換アダプターをいくら高性能なものに変えても意味がありません。

多くの人がこの誤解をしてしまうのは、USB Type-Cという規格が映像出力・データ転送・充電といった複数の機能を担っているためです。

しかし、これらの機能はすべての機種に搭載されているわけではなく、メーカーやモデルによって制限されています。

とくにDisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に対応していない端末では、映像信号そのものが端子から出ていないのです。

また、使用している変換アダプターやケーブルが適切でないケースもあります。

中にはDP Alt Mode対応と書かれていながら、実際には給電専用である製品も存在します。

さらに、電力不足やスマホのバッテリー残量が少ないと、接続しても正しく動作しないことがあります。

HDMI接続時には、電源供給が安定しているかどうかも確認したほうがよいでしょう。

そしてもう一つの盲点が、スマートフォンのソフトウェア設定やOSの制限です。

ごくまれにですが、OSのバージョンによっては映像出力機能に不具合が生じたり、アップデートによってサポートが変わる場合もあります。

このように、Type-CからHDMIに変換しても映らないのは、スマホの対応状況、アダプターの仕様、さらには電源環境やOSの状態といった複数の要素が影響しています。

一見単純なようでいて、実際には総合的な確認が必要なポイントです。

有線出力ができない場合の代替手段

スマートフォンが有線によるHDMI出力に対応していない場合でも、ワイヤレスミラーリングという代替手段があります。

これは、スマホの画面を無線でテレビやモニターに映す方法で、特別なケーブルは不要です。

特に最近のテレビはMiracastやChromecastなどの機能を内蔵していることが多く、簡単な設定でミラーリングが可能になります。

まず代表的な選択肢として挙げられるのが「Google Chromecast」です。

これはテレビのHDMI端子に差し込み、スマートフォンと同じWi-Fiネットワークに接続することで、画面をテレビに映し出すことができます。

Google Homeアプリを使ってセットアップを行い、YouTubeやNetflix、写真などをスムーズにキャストできます。

次に「Amazon Fire TV Stick」も人気の代替手段です。

こちらもテレビのHDMI端子に接続し、スマホをテザリング親機として使うことで、車内やWi-Fiのない環境でも使用が可能です。

また、Prime VideoやU-NEXTなどのストリーミングサービスを直接視聴できる利点もあります。

さらに、「Miracast対応ドングル」もあります。

これはAndroidスマホに多く対応しており、ネット環境がなくてもスマホとドングルを直接接続できる点が特徴です。

特に旅行先やプレゼンテーション時に活用されています。

ただし、これらのワイヤレス方式には多少の遅延(ラグ)があること、そして著作権保護が施されたコンテンツ(たとえばNetflixやAmazon Prime Videoなど)が映らない場合がある点に注意が必要です。

使用目的に応じて、どの手段が最適かを選ぶことが重要になります。

タブレットでHDMI出力に対応している機種の選び方

HDMI出力に対応したタブレットを選ぶときには、単に「Type-C端子があるか」だけで判断してはいけません。

大切なのは、そのタブレットがDisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)に対応しているかどうかという点です。

これに対応していなければ、Type-C to HDMIケーブルを使っても映像は出力できません。

まず、業務用や高性能タブレットを中心に対応モデルが多く見られます。

たとえば、Samsung Galaxy Tab SシリーズやMicrosoft Surfaceシリーズは、DP Alt Modeに対応しており、Type-Cから直接HDMI出力が可能です。

これらの機種はプレゼン用途や動画視聴に最適で、安定した接続を実現しています。

選ぶ際には、公式スペック表に「DisplayPort対応」や「外部ディスプレイ対応」といった記述があるかを確認しましょう。

また、実際の使用者によるレビューや接続例があると、より安心して購入できます。

一方で、価格の安いエントリーモデルや子ども向けの学習用タブレットなどでは、この機能が省略されていることが多いため注意が必要です。

「HDMIポート搭載」などと表示されていても、それがミニHDMIなどの独自端子であるケースもあるので、端子の種類と必要な変換ケーブルの種類まで確認しておくと失敗を防げます。

このように、タブレットを選ぶ際には「DP Alt Modeへの対応」「端子の形状と規格」「ユーザーのレビュー」の3点を抑えることで、HDMI出力に失敗しない選び方ができます。

おすすめのミラーリング機器まとめ

スマートフォンやタブレットをテレビに映したいとき、有線出力ができない場合でも安心して使えるミラーリング機器が数多く存在します。

ここでは、実績があり初心者でも扱いやすいおすすめの機器を紹介します。

まず最初に検討したいのが「Google Chromecast(クロームキャスト)」です。

これはワイヤレスでスマートフォンとテレビをつなぐキャスト機器で、特にYouTubeやNetflixなどの動画配信サービスとの相性が良好です。

Google Homeアプリを使って簡単にセットアップでき、ミラーリング以外にもアプリから直接再生する機能も魅力です。

次に挙げられるのが「Amazon Fire TV Stick」。

こちらはリモコン付きで、スマホ操作が苦手な人でも直感的に扱えるのが特徴です。

アプリをテレビ側に直接インストールして使うことができ、ミラーリング以外にも単独で動画視聴が可能です。

さらに、有料アプリ「AirReceiver」を使えば、Fire TV StickをChromecastのように使うこともできます。

コストを抑えたい方には「AnyCast(エニーキャスト)」や「EZCast」といったリーズナブルな製品もあります。

ただし、これらは著作権保護されたコンテンツの再生に制限があることが多いため、事前にレビューを確認した方が安心です。

加えて、ミラーリング機器を選ぶ際にはWi-Fi環境の有無や、映したいコンテンツがDRM(著作権保護)対象かどうかも確認しておくと失敗がありません。

このように、ミラーリング機器にはそれぞれ特徴と得意な用途があります。

自分が重視するポイント――コスト、安定性、対応アプリなど――に合わせて最適な機器を選ぶことが、快適なミラーリング体験への第一歩です。