Xperia 1 VIの購入を検討中で、特に望遠の画質に関わるカメラのセンサーサイズが気になっていませんか?

最新モデルのカメラ性能の中でも、カメラの望遠はどのくらい進化したのか、ズーム性能は最大何倍なのか、そしてライバルであるiPhoneと比較してどうなのか、多くの方が疑問に思う点です。

また、カメラのセンサーサイズが大きいとどうなるのかといった基本的な知識から、望遠画質への具体的な影響、さらには超解像ズームをするにはどうすればよいかまで、専門的な情報も知りたいところでしょう。

この記事では、Xperia 1 VIの望遠とセンサーサイズに関するあらゆる疑問に、詳細なデータと分かりやすい解説でお答えします。

Xperia 1 VIの望遠とセンサーサイズを徹底解説

- Xperia 1 VIの全体的なカメラ性能

- 注目すべきカメラの望遠は?

- 気になる望遠のカメラのセンサーサイズは

- ズーム性能は最大何倍まで可能か

- そもそもセンサーサイズが大きいとどうなる?

- 新機能テレマクロ撮影の魅力とは

Xperia 1 VIの全体的なカメラ性能

Xperia 1 VIは、ソニーが長年培ってきたカメラ技術の粋を集めた、極めて先進的なカメラシステムを搭載しています。

単に高画質な写真が撮れるというだけでなく、プロのフォトグラファーが使う機材の思想が随所に反映されており、写真や動画のクオリティにこだわるユーザーにとって、大きな満足感をもたらす性能を有しています。

その中心となるのは、役割の異なる3つのレンズで構成されたカメラユニットです。

16mmの超広角、24mmと48mmの2つの焦点距離を持つ広角、そして85mmから170mmまでをカバーする望遠レンズが、この一台に収められています。

これにより、壮大な風景や狭い室内をダイナミックに写す超広角撮影から、見た目に近い自然な画角でのスナップ、そして運動会や発表会で遠くにいる人物を大きく捉える望遠撮影まで、あらゆるシーンに最適なレンズを選択できる高い柔軟性を持ち合わせています。

特に、使用頻度の最も高い広角カメラには、前モデルから引き続き高性能な2層トランジスタ画素積層型CMOSイメージセンサー「Exmor T for mobile」が採用されました。

これは、光を受け取る「フォトダイオード」と信号を制御する「トランジスタ」をそれぞれ別の層に配置するソニー独自の技術です。

この構造により、各素子の面積を最大限に広げることが可能になり、1/1.35型という大型サイズと相まって、従来のセンサーを凌駕する量の光を効率的に集められます。

だからこそ、夜景や薄暗い室内といった光量が不足しがちな場面でも、ノイズを極限まで抑えた、驚くほどクリアで階調豊かな描写を実現するのです。

また、すべてのレンズには、ドイツの名門光学機器メーカーであるZEISS(ツァイス)社が監修した高品質な「ZEISS T* (ティースター)コーティング」が施されています。

これは、レンズ表面での光の不要な反射を抑制し、画質低下の原因となるフレアやゴーストの発生を防ぐためのものです。

逆光のような厳しい条件下でも、被写体の持つ本来のコントラストと色彩を忠実に再現できるのは、このコーティング技術によるところが大きいです。

ハードウェアの性能だけでなく、ソフトウェア面での進化も見逃せません。

ソニーのデジタル一眼カメラα™シリーズで培われた最先端のAI技術が、オートフォーカス性能を劇的に向上させています。

例えば「姿勢推定技術」は、被写体が後ろを向いたり、一時的に障害物に隠れたりしても、その骨格情報から動きを予測して粘り強くピントを合わせ続けます。

さらに、静止画・動画を問わず機能する「瞳AF」は、人物や動物の瞳を瞬時に捉え、動き回る被写体であっても、最も重要な目にピントが合った生き生きとした表情を逃しません。

これらのハードウェアとソフトウェアが高度に融合することで、初心者の方でも難しい設定を意識することなく、日常の何気ない瞬間をまるで作品のようなクオリティで残すことが可能になっています。

注目すべきカメラの望遠は?

Xperia 1 VIのカメラシステムにおいて、最も大きな進化を遂げたのが望遠カメラです。

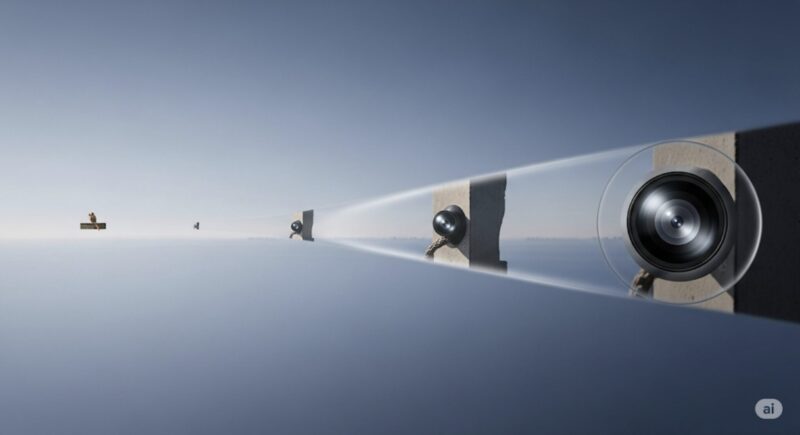

これまでのモデルから焦点距離が大幅に拡張され、85mmから170mmまでの連続的な光学ズームに対応しました。

この機能の最大の利点は、ズーム倍率を変更しても画質の劣化がほとんどないことです。

多くのスマートフォンが採用するデジタルズームは、画像を単純に引き伸ばすため、倍率を上げるほど画質が粗くなってしまいます。

しかし、Xperia 1 VIの光学ズームは、レンズ自体を動かして焦点距離を変えるため、85mmから170mmまでのどの領域でも、解像感を保ったままクリアに被写体を捉えることが可能です。

光学7.1倍相当のズーム

焦点距離170mmは、24mmの広角カメラを基準にすると約7.1倍のズーム倍率に相当します。

これにより、遠くにいる野鳥や、スポーツイベントでの選手の表情など、これまでスマートフォンのカメラでは捉えきれなかった被写体も、大きく引き寄せて撮影できるようになりました。

画質の劣化を心配せずに、遠くのものを美しく切り取れるのは、Xperia 1 VIならではの大きな強みと言えます。

気になる望遠のカメラのセンサーサイズは

Xperia 1 VIの望遠カメラには、1/3.5型のイメージセンサー「Exmor RS for mobile」が搭載されています。

このセンサーは有効画素数約1200万画素を持ち、85mmから170mmという幅広い焦点距離をカバーする光学ズームレンズと連携して、遠くの被写体を高精細に捉える役割を担います。

ただし、この1/3.5型というセンサーサイズは、今日のフラッグシップスマートフォン市場においては、率直に言って比較的小さな部類に入ります。

例えば、同じXperia 1 VIに搭載されている広角カメラのセンサー(1/1.35型)と比較すると、光を取り込む面積には大きな差があることが分かります。

では、なぜソニーはあえてこのサイズのセンサーを選択したのでしょうか。

その背景には、Xperia 1 IVから続く可変式光学ズームユニットの搭載という、技術的なトレードオフが存在します。

85mmから170mmまでをレンズの動きだけでシームレスにズームさせる複雑な機構(ペリスコープ構造)を、スリムな本体に収めるためには、センサーサイズにある程度の制約を設けざるを得なかった、と考えるのが自然です。

センサーサイズが小さいことによる主な懸念点は、やはり光量が少ない場面での撮影性能です。

センサーは光を捉える部品であり、そのサイズが小さいと、同じ明るさのレンズを通していても、受け取れる光の絶対量が少なくなります。

そのため、夜景や照明の少ない室内などの環境では、画像を明るくするためにISO感度(光に対する感度)を高く設定する必要があり、結果としてノイズが発生しやすくなる傾向があります。

また、ディテールが甘くなったり、色が正しく再現されにくくなったりすることもあります。

一方で、ソニーはこの物理的な制約を克服するため、様々な技術的工夫を凝らしています。

Xperia 1 VIでは、望遠レンズユニットの構造そのものを刷新し、ソフトウェアによる画像処理も最適化することで、限られたセンサーサイズの中で最大限の画質を引き出すことを目指しました。

実際に、日中の屋外など光が十分に得られる環境下では、このセンサーでも十分にシャープで解像感の高い描写が可能です。

以上のことから、Xperia 1 VIの望遠カメラは、全てのシーンで万能というわけではありません。

このカメラの真価を発揮させるためには、ユーザーがその特性を理解し、撮影シーンに応じて賢く使い分けることが鍵となります。

例えば、明るい屋外でのイベントや風景撮影では積極的に望遠ズームを活用し、夕景や室内でのポートレートなど、光が少なくなる場面では、優れた暗所性能を持つ広角カメラ(1倍または2倍)に切り替えるといった判断が、より良い写真を撮るためのポイントと言えるでしょう。

ズーム性能は最大何倍まで可能か

Xperia 1 VIは、光学ズームとデジタルズームを組み合わせることで、非常に幅広いズーム領域をカバーします。

まず、画質の劣化を伴わない光学ズームは、望遠カメラが担当する85mmから170mmの範囲で、倍率にすると約3.5倍から7.1倍に相当します。

この領域内では、シームレスに倍率を調整でき、常に高精細な撮影が楽しめます。

さらに、広角カメラの4800万画素センサーの中央部分を切り出すことで、画質劣化を抑えた2倍ズーム(48mm相当)も可能です。

これはデジタルズームとは異なり、センサーの性能を活かした高画質なズームとして機能します。

そして、これらの光学ズーム領域を超えた範囲では、デジタルズームが利用できます。

Xperia 1 VIでは、ソニー独自のAIを活用した超解像ズーム技術により、デジタルズーム時の画質劣化を最小限に抑えています。

これにより、最大で約21.3倍(焦点距離500mm相当)までのズーム撮影に対応しています。

ただし、いくら超解像技術を用いているとはいえ、高倍率のデジタルズームでは画質の低下は避けられません。

特に20倍を超えるような領域では、ディテールがぼやけたり、ノイズが目立ったりすることがあります。

記録用の撮影としては十分な性能ですが、作品としてのクオリティを求める場合は、光学ズームの範囲内(最大7.1倍)での撮影を心がけるのが良いでしょう。

そもそもセンサーサイズが大きいとどうなる?

スマートフォンのカメラ性能を語る上で、「センサーサイズ」は非常に大切な要素です。

一般的に、カメラのセンサーサイズが大きいと、画質面で多くのメリットが生まれます。

より多くの光を取り込める(暗所性能の向上)

最大の利点は、光を捉える能力が高まることです。

センサーは光を電気信号に変える役割を担っており、サイズが大きいほど一度に多くの光を取り込むことができます。

これにより、夜景や薄暗い室内といった光の少ない環境でも、明るくノイズの少ないクリアな写真を撮影しやすくなります。

豊かな階調表現と広いダイナミックレンジ

多くの光情報を取り込めるため、明るい部分から暗い部分までの色の階調を滑らかに表現できます。

夕焼けのグラデーションなどがより自然で美しく写るようになります。

また、明暗差の激しいシーンでも、白飛び(明るい部分が真っ白になる)や黒つぶれ(暗い部分が真っ黒になる)を抑えた、ダイナミックレンジの広い描写が可能になります。

自然で美しいボケ味

センサーサイズが大きいと、被写界深度が浅くなり、背景がボケやすくなります。

これにより、被写体を際立たせた、まるで一眼レフカメラで撮影したかのような立体的で美しいポートレート写真を撮ることが可能です。

一方で、センサーサイズが大きくなると、レンズも大型化し、カメラユニット全体のサイズやコストが増加するというデメリットも存在します。

スマートフォンという限られたスペースの中に、いかに高性能な大型センサーを搭載するかは、各メーカーの技術力が問われる部分と言えます。

新機能テレマクロ撮影の魅力とは

Xperia 1 VIで新たに追加された「テレマクロ」機能は、これまでのスマートフォンのマクロ撮影とは一線を画す、新しい写真表現を可能にします。

この機能は、望遠カメラを利用して被写体に迫るもので、最短約4cmの距離まで近づいて撮影できます。

一般的なマクロ撮影が超広角カメラを使うことが多いのに対し、テレマクロは望遠レンズを使うため、いくつかの大きなメリットがあります。

第一に、被写体からある程度の距離を保ったまま撮影できる点です。

これにより、スマートフォンの影が被写体にかかってしまうのを防ぎ、自然光を活かした撮影がしやすくなります。

また、昆虫など臆病な被写体を撮影する際も、驚かせることなく自然な姿を捉えることが可能です。

第二に、望遠レンズ特有の歪みの少ない自然な描写が得られる点です。

超広角レンズで接写すると、被写体の形が歪んでしまうことがありますが、テレマクロではそのような心配がありません。

花びらの繊細な質感や、水滴の表面張力といった、肉眼では見過ごしてしまうようなミクロの世界を、ありのままの形で美しく切り取ることができます。

撮影時はマニュアルフォーカスでのピント合わせが必要になりますが、ピントが合っている部分を色で表示する「ピーキング機能」がサポートしてくれるため、初心者でも直感的に操作できます。

静止画だけでなく動画にも対応しており、表現の幅は大きく広がります。

Xperia 1 VI望遠のセンサーサイズが写りを左右する

- 望遠画質は向上したのか?作例で見る

- 暗所撮影でのノイズとクオリティ

- 新カメラアプリで超解像ズームをするには?

- 競合モデルのiPhoneと比較した結果

- Xperia 1 VIの望遠とセンサーサイズまとめ

望遠画質は向上したのか?作例で見る

Xperia 1 VIの望遠画質は、前モデルと比較して向上したと言えます。

その背景には、単なるズーム倍率の拡張だけではない、ハードウェアとソフトウェア両面からのアプローチがあります。

前述の通り、望遠カメラのセンサーサイズ自体は1/3.5型で据え置きですが、ソニーは望遠端を170mmまで伸ばし、さらにテレマクロ機能を実現するために、レンズユニットの構造を根本から刷新しました。

新しいレンズ設計は、光をより効率的にセンサーへと導き、解像感の向上に貢献しています。

これに加えて、ソフトウェアの画像処理も最適化されています。

多くのスマートフォンがAIによる過度な補正で「作られた絵」になりがちなのに対し、Xperia 1 VIは被写体の質感や空気感を損なわない、自然な描写を目指しています。

特に明るい日中の撮影では、遠くの建物のディテールや人物の表情を、高い解像感でシャープに描き出します。

ただし、センサーサイズが比較的小さいという物理的な制約から、課題も残ります。

特に、望遠端に近づくにつれて発生しやすくなる「回折ボケ」と呼ばれる現象により、解像感がわずかに低下する場面も見受けられます。

様々な作例を見ると、85mmから125mmあたりまでは非常にシャープでクリアな画質を維持しており、170mmに近づくと、条件によってはややソフトな描写になる傾向があるようです。

それでも、一般的なデジタルズームと比較すれば、その画質は圧倒的に優れています。

光学ズームによって、これまでのスマートフォンでは諦めていた構図の撮影が可能になったことは、大きな進化です。

暗所撮影でのノイズとクオリティ

Xperia 1 VIの暗所撮影性能は、カメラによってその実力が大きく異なります。

最も優れた性能を発揮するのは、1/1.35型の大型センサー「Exmor T for mobile」を搭載した広角カメラ(24mm/48mm)です。

このセンサーは圧倒的な集光能力を誇り、夜景や薄暗い室内でも、ノイズを極限まで抑えた驚くほどクリアで明るい写真を撮影できます。

三脚などを使わずに手持ちで撮影しても、建物の輪郭やネオンの光が潰れることなく、ディテール豊かに描き出されるのは見事です。

一方、1/3.5型センサーを搭載する望遠カメラ(85mm-170mm)は、暗所での撮影がやや苦手です。

センサーサイズが小さいため、光量が不足する環境では、どうしてもノイズが発生しやすくなります。

また、F値(レンズの明るさを示す数値)も望遠になるほど暗く(F2.3-F3.5)なるため、シャッタースピードが遅くなりがちで、手ブレにも注意が必要です。

実際に暗いシーンで望遠ズームを使用すると、広角カメラと比較して画質の差は顕著に現れます。

特に高倍率側では、ディテールが失われ、全体的にソフトな印象の写真になることがあります。

このため、暗い場所で撮影する際は、できるだけ広角カメラ(1倍または2倍)を使用するのが賢明です。

どうしても望遠で撮影したい場合は、スマートフォンを三脚などでしっかりと固定し、セルフタイマーを使うなどの工夫をすると、手ブレを防ぎ、より良い結果が得られるでしょう。

新カメラアプリで超解像ズームをするには?

Xperia 1 VIでは、従来のプロ向けアプリが一つに統合され、より直感的で分かりやすい新しい「カメラ」アプリが採用されました。

このアプリで超解像ズーム(デジタルズーム)を使用する方法は非常に簡単です。

基本的な操作は、画面に表示されているズーム倍率のアイコンをタップすることです。

- 倍率アイコンをタップ: 画面には「0.7x」「1x」「2x」「3.5x」「7.1x」といったアイコンが表示されています。これらをタップするだけで、即座にその倍率に切り替わります。

- ズームスライダーで微調整: いずれかの倍率アイコンを長押しするか、画面をピンチイン・アウト(指で広げたり狭めたりする操作)すると、ズームスライダーが表示されます。このスライダーを左右に動かすことで、0.7倍から最大21.3倍まで、シームレスに倍率を細かく調整できます。

7.1倍を超える領域が、AI技術を活用した「超解像ズーム」の範囲となります。

このズームは、撮影した複数の画像を解析・合成することで、通常のデジタルズームよりも鮮明な画像を作り出します。

また、よりこだわった撮影が可能な「プロ」モードでは、ズームの表示が「16mm」「24mm」「48mm」「85mm」「170mm」といった焦点距離の表記に変わります。

操作方法は通常モードと同様で、デジタル一眼カメラのレンズを交換するような感覚で、より本格的な撮影体験を楽しめます。

このシンプルな操作性により、撮りたいと思った瞬間に、迷うことなく最適なズーム倍率で撮影を開始できます。

競合モデルのiPhoneと比較した結果

Xperia 1 VIと、競合の代表格であるiPhone 15 Pro Maxのカメラを比較すると、両者の思想の違いが明確に現れます。

どちらが優れているかという単純な話ではなく、それぞれの長所と短所を理解することが大切です。

| 機能 | Xperia 1 VI | iPhone 15 Pro Max |

| 広角センサー | 1/1.35型 Exmor T for mobile | 1/1.28型 (ソニー製) |

| 望遠ズーム | 光学3.5倍~7.1倍 (85-170mm) | 光学5倍 (120mm) |

| 最大ズーム | 約21.3倍 (デジタル) | 25倍 (デジタル) |

| マクロ撮影 | テレマクロ (望遠レンズ使用) | 通常のマクロ (超広角レンズ使用) |

| 色表現 | 自然で忠実な色再現 | 計算された見栄えの良い色再現 |

| 動画コーデック | H.264/H.265 | H.264/H.265, ProRes, Apple Log |

| カメラアプリ | 統合された新アプリ (プロモードあり) | 標準カメラアプリ |

ズーム性能と柔軟性

望遠性能においては、Xperia 1 VIに軍配が上がります。

85mmから170mmまでを画質劣化のない光学ズームでカバーできるため、構図の自由度が非常に高いです。

一方、iPhone 15 Pro Maxの光学ズームは120mmの単焦点であり、それ以外の倍率はデジタルズームに頼ることになります。

マクロ撮影

マクロ撮影のアプローチも対照的です。

Xperia 1 VIの「テレマクロ」は、被写体から距離を取って撮影できるため、影が映り込みにくく、歪みのない自然な写真が撮れます。

iPhoneのマクロは超広角レンズを使うため、被写体にかなり寄る必要があり、撮影の難易度がやや高くなります。

画作りと動画性能

画作りの思想では、Xperiaが「見たままの自然な描写」を重視するのに対し、iPhoneはAI処理によってSNSなどですぐに映える「計算された美しい絵作り」をする傾向があります。

これは好みが分かれる点です。

動画撮影においては、iPhoneがProResやApple Logといったプロ向けの撮影フォーマットに対応しており、撮影後のカラーグレーディングなど、本格的な映像制作における柔軟性でリードしています。

Xperiaも「S-Cinetone for mobile」で映画のようなルックを手軽に楽しめますが、より専門的な編集を前提とする場合はiPhoneに利点があります。