ソニーから2024年に発表された新型スマートフォン「Xperia 10 VI」。

多くのスマートフォンユーザーが注目する中、特に話題の中心となったのがそのディスプレイの形状です。

上位モデルであるXperia 1 VIでアスペクト比 変更があったため、ミドルレンジを担うXperia 10 VIのアスペクト比がどうなるのか、大きな関心が寄せられました。

市場には「もう縦長やめてほしい」という声も聞かれる中、Xperia 10 VIはどのような画面 比率を選択したのでしょうか。

この記事では、Xperia 10 VIと1viの比較を通して、その細長い 理由や、縦長 なぜ継続されたのか、そして具体的な画面サイズは?といったあらゆる疑問に、深く掘り下げて答えていきます。

さらに、今後のスマートフォン市場の動向を踏まえ、次期モデルであるXperia 10 VIIのアスペクト比がどうなるのかについても、専門的な視点から考察します。

Xperia 10 VI アスペクト比は21:9を継続

- Xperia 10 VIと1VIを比較

- 上位機種のアスペクト比の変更点

- Xperia 10 VIの画面比率は21:9

- 具体的なディスプレイの画面サイズは?

- Xperia 10 VIが縦長をなぜ維持したか

- 片手操作を重視した細長い形の理由

Xperia 10 VIと1VIを比較

2024年のXperia新モデル発表において、ソニーはディスプレイ戦略に関して明確な差別化を図りました。

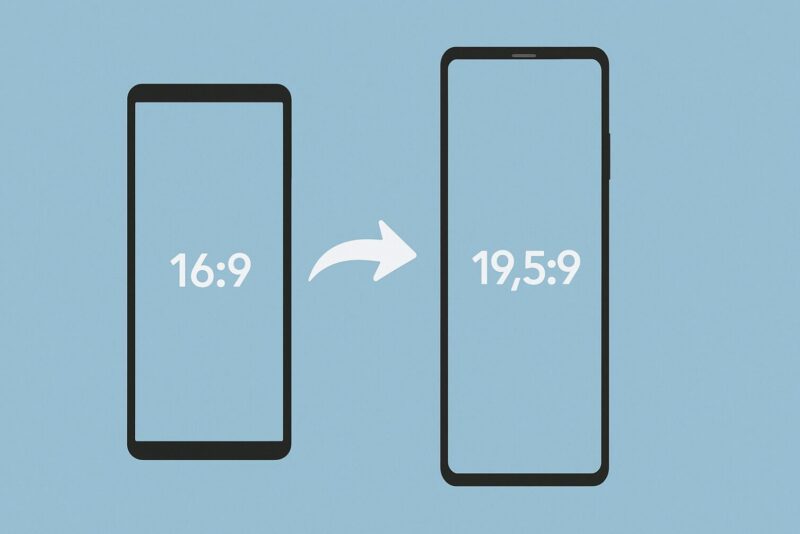

結論から述べると、Xperia 10 VIはシリーズの伝統ともいえる21:9のアスペクト比を維持した一方、フラッグシップモデルのXperia 1 VIは市場の主流に近い19.5:9へと大きな変更を遂げました。

この決定の背景には、両モデルが想定するターゲットユーザーと利用シーンの根本的な違いが存在します。

Xperia 1 VIは、プロのクリエイターから一般的なコンテンツ消費者まで、より幅広い層をターゲットに据えています。

そのため、特定の用途に特化するよりも、SNS、ゲーム、動画など多様なコンテンツを最適な形で表示できる汎用性の高い19.5:9を採用したと考えられます。

対照的に、Xperia 10 VIは「スリムな形状による持ちやすさ」と「映画コンテンツへの没入感」という、従来シリーズが培ってきた独自の価値を優先し、21:9の比率を継続する選択をしました。

両モデルのディスプレイと本体サイズに関する仕様を下記の表で比較すると、その設計思想の違いが一層明確になります。

なるほど!フラッグシップの「1 VI」とミドルレンジの「10 VI」で、ただ性能が違うだけでなく、想定している使い方やユーザー層に合わせてディスプレイの形まで変えているんですね。

これは選ぶ上で非常に重要なポイントになりそうです。

| 項目 | Xperia 10 VI | Xperia 1 VI |

|---|---|---|

| ディスプレイサイズ | 約6.1インチ | 約6.5インチ |

| アスペクト比 | 21:9 | 19.5:9 |

| 解像度 | FHD+ (2520 x 1080) | FHD+ (2340 x 1080) |

| 本体の幅 | 約68mm | 約74mm |

| 本体の高さ | 約155mm | 約162mm |

| 重量 | 約164g | 約192g |

上の表からわかるように、Xperia 10 VIの横幅は約68mmと、Xperia 1 VIに比べて6mmもスリムです。

このわずか数ミリの違いが、実際に手に持った際のグリップ感や片手での操作性に絶大な影響を与えています。

重量も約30g軽く、日常的な持ち運びやすさにおいても優位性があります。

上位機種のアスペクト比の変更点

長年にわたり、Xperiaシリーズ、特にフラッグシップである1シリーズのアイデンティティは「21:9のシネマワイドディスプレイ」でした。

しかし、その象徴的な特徴が、最新のXperia 1 VIでは19.5:9へと変更されたことは、市場に大きなインパクトを与えました。

ソニーの公式発表によると、この変更は「コンテンツの視聴・制作スタイルの変化」やユーザーからのフィードバックを深く分析した結果です。

具体的には、YouTube ShortsやTikTokといった縦型動画コンテンツの隆盛や、多くのゲームアプリが19.5:9の画面比率を標準としている現状を考慮したものです。

これにより、Xperia 1 VIは特定の映画コンテンツへの高い親和性から、あらゆるコンテンツを快適に楽しめる汎用性の高いデバイスへと進化したのです。

この戦略転換には、解像度を従来の4KからFHD+へ変更したことも含まれます。

これにより、ディスプレイの消費電力が抑えられ、バッテリー駆動時間の大幅な向上にも繋がりました。

一部の熱心なファンからは、シリーズの個性が失われたことを惜しむ声も聞かれますが、より多くのユーザーにとっての実用性を高める、合理的で時流に即した判断であったと評価できるでしょう。

Xperia 10 VIの画面比率は21:9

フラッグシップモデルが大きな方針転換に踏み切った一方で、ミドルレンジのXperia 10 VIは、その画面比率を従来モデルから変わらない21:9に据え置きました。

この決定は、Xperia 10シリーズが市場で担うべき独自の役割と、これまで築き上げてきた確固たるユーザー基盤を重視した戦略的な選択といえます。

21:9というアスペクト比は、映画業界で広く用いられる「シネマスコープサイズ(約2.35:1)」に極めて近い比率です。

これにより、対応する映画コンテンツを視聴する際、多くのスマートフォンで表示されてしまう画面上下の黒帯(レターボックス)がほとんど発生しません。

結果として、スマートフォンのスクリーン全体が映像で満たされ、他では得られない圧倒的な没入感を体験できます。

シネスコサイズとは?

シネマスコープ(CinemaScope)サイズの略称で、映画館で採用される代表的なワイドスクリーンフォーマットの一つです。

一般的なテレビ(16:9)よりも横に広い画面が特徴で、壮大な風景や迫力あるアクションシーンの表現に適しています。

Xperiaの21:9(約2.33:1)ディスプレイは、この映画ならではの視聴体験を忠実に再現するために設計されています。

このように、Xperia 10 VIは、日常使いの利便性を確保しつつも、「スマートフォンで映画を最大限に楽しみたい」という特定のニーズに応えるエンターテインメント性能に強みを持つ、個性的なモデルとしての立ち位置を明確にしているのです。

具体的なディスプレイの画面サイズは?

Xperia 10 VIに搭載されているディスプレイの具体的な仕様は、約6.1インチの有機EL(OLED)ディスプレイです。

ソニーが長年培ってきた映像技術「トリルミナスディスプレイ for mobile」により、広色域で色彩豊かな映像表現を実現しています。

解像度はFHD+(2520 x 1080ピクセル)であり、ウェブサイトのテキストから高画質な動画まで、あらゆるコンテンツを鮮明かつ精細に表示する能力を持っています。

ただし、購入を検討する上で一つ留意すべき点があります。

それは、ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzであるという点です。

リフレッシュレートとは、1秒間に画面が何回更新されるかを示す数値で、この値が高いほどスクロールなどの画面表示が滑らかになります。

近年、同価格帯の競合製品では90Hzや120Hzに対応するモデルが増加しており、それらの機種と比較すると、Webサイトの高速なスクロール時などに動きの滑らかさで差を感じる可能性があります。

リフレッシュレートは60Hz、その意味は?

Xperia 10 VIのリフレッシュレートは、多くの標準的なディスプレイと同じ60Hzです。

これにより、バッテリー消費を抑え、長時間の利用に貢献するという明確なメリットがあります。

一方で、120Hz対応機種のような「ぬるぬる」とした滑らかなスクロール体験を最優先するユーザーには、やや物足りなく感じられるかもしれません。

これは、ソニー公式サイトのスペック表にも明記されており、バッテリー持続と表示の滑らかさのどちらを重視するかという、トレードオフの関係にある要素です。

この仕様は、Xperia 10 VIが突出したスペック競争よりも、むしろ2日間持続するスタミナバッテリー(※利用状況による)や持ちやすさといった、日々の使い心地と信頼性を優先した製品であることを示唆しています。

Xperia 10 VIが縦長をなぜ維持したか

フラッグシップモデルであるXperia 1 VIが市場の主流に合わせてアスペクト比を変更した中で、Xperia 10 VIがなぜ一貫して縦長の21:9ディスプレイを維持したのでしょうか。

その根底にある最大の理由は、スリムな形状が生み出す卓越した「持ちやすさ」と、その価値を高く評価する特定のユーザー層からの根強い支持です。

複数のメディアが報じたソニーの製品体験会での説明によれば、Xperia 10シリーズは、特に手の小さいことの多い女性ユーザーから高い支持を得ており、その最大の要因がスリムで握りやすい横幅にあると分析されています。

このため、シリーズの核となる魅力を維持し、既存ユーザーの期待に応えることを目的として、21:9のアスペクト比を継続するという経営判断が下されたのです。

このことから、Xperia 10 VIの開発思想は、単に最新のスペックを追い求めるのではなく、「ユーザーが毎日、どのようにスマートフォンを手に取り、どのような感覚を抱くか」という、人間工学に基づいた体験価値を最優先していることがわかります。

スペックシート上の数値だけでは測れない快適さを提供することこそが、Xperia 10 VIが市場で存在価値を示すための重要な戦略なのです。

片手操作を重視した細長い形の理由

Xperia 10 VIが採用する細長いデザインは、ただ個性的であるためではありません。

それは、現代の多様なライフスタイルにおける片手での操作性を徹底的に追求した、機能美の表れです。

本体の横幅は約68mmに設計されており、これは画面サイズが6インチを超えるスマートフォンの中では際立ってスリムな数値です。

このスリムなボディは、手の大きさに関わらず、誰でもスマートフォンを安定して握ることを可能にします。

その結果、親指の可動域が広がり、画面の隅々まで指が届きやすくなります。

例えば、以下のような日常の様々なシーンで、このデザインの真価が発揮されます。

片手操作が光る具体的なシーン

- 通勤電車で吊り革に掴まりながら、ニュースサイトをスムーズにスクロールする。

- 買い物袋で片手が塞がっている時に、もう片方の手でメッセージを素早く確認・返信する。

- 傘を差しながら、地図アプリで目的地を確認する。

- 不意のシャッターチャンスに、ポケットから素早く取り出してカメラを起動する。

さらに、Xperiaシリーズ独自の「サイドセンス」機能が、この片手操作性を強力にサポートします。

サイドセンスとは?

画面の端をダブルタップしたり、スライドしたりすることで、よく使うアプリや設定を呼び出せるランチャー機能です。

縦に長い画面でも、親指の届く範囲で様々な操作を完結できるため、片手での利便性を飛躍的に向上させます。

大画面による情報量の多さと映像の迫力というメリットを享受しつつ、日常の機動性を決して犠牲にしない。

この絶妙なバランスを実現するため、Xperia 10 VIは機能的な理由から細長いデザインを選択しているのです。

Xperia 10 VIのアスペクト比のメリットと今後

- 縦長ディスプレイの利便性

- 次期モデルは縦長やめてほしい?

- Xperia 10 VIIのアスペクト比はどうなるか

- 21:9ディスプレイの注意点

- まとめ:Xperia 10 VIのアスペクト比の結論

縦長ディスプレイの利便性

Xperia 10 VIが採用する21:9の縦長ディスプレイは、その特徴的な形状ゆえに、一般的なスマートフォンとは一線を画す多くの利便性をもたらします。

単に「細くて持ちやすい」という物理的なメリットに留まらず、ソフトウェアとの連携によって日々の利用シーンで様々な恩恵をもたらします。

21:9ディスプレイがもたらす4つの主要なメリット

- 圧倒的な映画への没入感: シネスコサイズの映画を視聴する際に、画面の上下に表示される黒帯(レターボックス)がほぼなくなり、スクリーンいっぱいに広がる映像を心ゆくまで楽しむことができます。これは他のアスペクト比のスマートフォンでは得られない、特別な視聴体験です。

- 優れた情報の一覧性: X(旧Twitter)のタイムライン、ニュースアプリ、ウェブサイトなど、縦方向にスクロールして情報を閲覧する際に、一度に表示できる情報量が多くなります。これにより、スクロールの回数が減り、より効率的に情報を収集することが可能です。

- 実用的なマルチウィンドウ機能: 画面を上下に2分割して、異なるアプリを同時に起動・操作できる「マルチウィンドウ」機能が非常に実用的です。例えば「上画面でYouTubeの動画を再生しながら、下画面でLINEの返信をする」といった「ながら操作」が、それぞれのアプリの表示領域を十分に確保した状態で行えます。

- 卓越したグリップ感と操作性: 前述の通り、本体の横幅をスリムに保てるため、手の大きさに関わらず安定したグリップ感を提供します。これにより、落下のリスクを低減させるとともに、快適な片手操作を実現します。

これらの多岐にわたるメリットは、特にエンターテインメントの質を重視するユーザーや、効率的な情報収集、マルチタスクを日常的に行うユーザーにとって、日々のスマートフォン体験をより快適で豊かなものへと変えてくれるでしょう。

次期モデルは縦長やめてほしい?

Xperia 10 VIが21:9比率を継続し、そのメリットを享受するユーザーがいる一方で、市場には「次期モデルでは縦長をやめてほしい」という要望が存在するのも事実です。

この意見の背景には、21:9という特殊なアスペクト比がもたらす、いくつかの構造的な課題が関係しています。

最も大きな理由は、世の中の多くの動画コンテンツやアプリケーションが、16:9や19.5:9といった、より一般的なアスペクト比を基準に制作されているという現実です。

これらのコンテンツを21:9のディスプレイで表示すると、意図せず左右に大きな黒帯が表示され、表示領域が狭くなってしまうことがあります。

特に、全画面表示を前提として設計されている一部のゲームアプリなどでは、この問題が操作性や没入感を損なう一因となる場合があります。

たしかに、普通のYouTube動画を全画面で見ると、左右が余ってしまうことがありますね。

あれが気になる人はいるかもしれません。

また、本体の物理的な「長さ」も無視できません。スリムで握りやすい反面、縦方向には長くなるため、タイトなズボンのポケットや小型のバッグに収納する際に、収まりが悪いと感じるユーザーもいるでしょう。

このように、21:9ディスプレイの評価は、ユーザーが何を重視し、どのような利用シーンを想定するかによって大きく分かれる、トレードオフの関係にあるといえます。

Xperia 10 VIIのアスペクト比はどうなるか

では、今後登場が期待される次期モデル「Xperia 10 VII」のアスペクト比は、どのような方向性になるのでしょうか。

これは現時点での予測に過ぎませんが、ソニーが取りうる戦略としては、大きく分けて2つのシナリオが考えられます。

シナリオ1:ブランド統一性を重視し、19.5:9に変更する

一つは、フラッグシップであるXperia 1シリーズの動向に追随し、10シリーズも19.5:9の汎用的なアスペクト比に移行するシナリオです。

この戦略には、Xperiaブランド全体でディスプレイの仕様を統一することで、ユーザーに対してよりシンプルで分かりやすい製品ラインナップを提示できるというメリットがあります。

また、異なるモデル間でのソフトウェア開発やUI設計の効率化にも繋がり、コスト面での利点も考えられます。

シナリオ2:独自の強みを先鋭化させ、21:9を継続する

もう一つの可能性は、Xperia 10シリーズが「スリムさ」と「片手操作性」、そして「映画鑑賞への特化」をシリーズの揺るぎないアイデンティティとして確立し、今後も21:9を継続する道です。

この場合、大型でオールラウンドな性能を持つ1シリーズと、コンパクトで特定の魅力に特化した10シリーズという、市場内での明確な棲み分けが完成します。

現在のXperia 10シリーズを支持しているユーザー層の満足度を維持・向上させるためには、こちらの戦略が有効である可能性も十分に考えられます。

最終的にソニーがどちらの道を選択するかは、Xperia 10 VIの市場での販売実績やユーザーからのフィードバック、そして競合他社の動向などを総合的に分析した上で決定されることになるでしょう。

21:9ディスプレイの注意点

21:9ディスプレイは、そのユニークな形状から多くのメリットを提供する一方で、いくつかの注意すべき点も存在します。

Xperia 10 VIの購入を検討している方は、これらの特性を事前に理解し、ご自身の使い方と照らし合わせて判断することが後悔のない選択に繋がります。

21:9ディスプレイで考慮すべき主な注意点

- コンテンツの表示互換性: 16:9比率で制作されている一般的なテレビ番組や多くのYouTube動画を全画面で表示しようとすると、「映像の上下がカットされてしまう(ズーム表示)」か、「左右に大きな黒帯が表示される(全体表示)」のどちらかを選択する必要があります。コンテンツの魅力を損なわずに視聴するには、全体表示が基本となります。

- アプリケーションの対応状況: 現在、ほとんどの主要なアプリは多様なアスペクト比に対応していますが、一部のゲームアプリや古いユーティリティアプリでは、UIが最適化されておらず、画面の左右に黒帯が表示されることがあります。これにより、実質的な表示領域が意図せず狭まってしまう可能性があります。

- 画面上部へのアクセシビリティ: 本体が縦に長いため、片手で持った際に画面の最上部に親指が届きにくい場合があります。通知パネルを引き下ろすなどの操作は、サイドセンス機能を活用するか、もう片方の手で操作する必要が出てくるかもしれません。

- 物理的な収納性: スリムである反面、全長が長くなるため、普段お使いのズボンのポケットやバッグのコンパートメントにスムーズに収まるか、事前にサイズ感を確認しておくことをお勧めします。

これらの注意点は、利用スタイルによっては全く問題にならないことも少なくありません。

例えば、主目的が映画鑑賞やSNSの閲覧であるユーザーにとっては、デメリットよりもメリットが遥かに大きく感じられるはずです。

ご自身のスマートフォンライフを具体的に想像し、21:9という比率が本当にフィットするかを見極めることが重要です。

まとめ:Xperia 10 VIのアスペクト比の結論

この記事では、Xperia 10 VIのアスペクト比がなぜ21:9を継続したのか、その理由とメリット、そして今後の展望について多角的に解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。