Redmiのスマートフォンを使っていて、アップデートができずに困っていませんか?

「Redmiがアップデートできない」と検索してたどり着いた方の多くは、MIUI14への更新が進まなかったり、システムアップデートの途中でエラーが出たりといったトラブルに直面しているかもしれません。

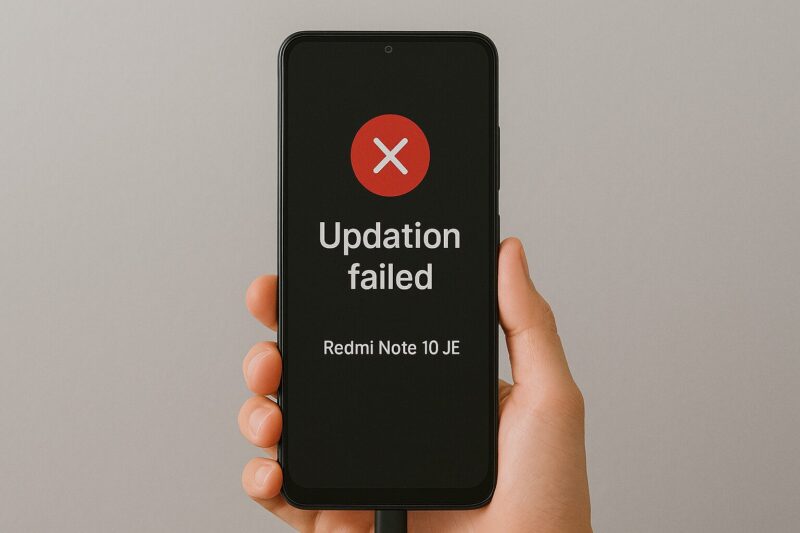

特にRedmi Note 10Tやredmi note 10 jeなどの機種では、キャリアモデル特有の制限やアップデートの不具合が報告されています。

この記事では、アップデートに必要な容量はどれくらいか、正しいやり方はどうか、また最新バージョンの情報はどこで確認できるのかなど、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

Redmi端末のアップデートに関する疑問や問題の解決をサポートする内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

Redmiがアップデートできない原因と対処法

- MIUI14へのアップデートができないときの確認点

- Redmi Note 10Tでアップデートができない理由

- システムアップデートができない機種の傾向

- アップデートに必要な容量はどれくらい?

- MIUIの最新バージョンはどれかを確認する

MIUI14へのアップデートができないときの確認点

MIUI14へのアップデートができない場合、まずチェックすべき項目がいくつかあります。

最初に確認しておきたいのは、お使いのRedmi端末がMIUI14の対象機種であるかどうかです。

MIUIのアップデートはすべてのモデルに一斉に提供されるわけではなく、順次配信されることが多いため、まだ対象になっていない可能性もあります。

また、キャリアモデルや日本独自仕様の端末(FeliCa対応など)はアップデートの配信が遅れる傾向があります。

次に重要なのが、端末のストレージ容量です。

MIUI14のアップデートファイルはサイズが大きく、最低でも1GB以上の空き容量が必要になるケースが多いため、十分な空き容量がないとアップデートが始まりません。

写真や動画、不要なアプリを削除することで空き容量を確保してください。

そして、ネットワークの接続状況も確認しましょう。

アップデートは通常、安定したWi-Fi接続下で行われますが、Wi-Fiが不安定だとダウンロードが中断されたり、検証エラーが発生することがあります。

可能であれば別のWi-Fiネットワークやモバイル回線に切り替えて再試行してください。

また、MIUIでは一部の機能が非表示になっていることもあります。

例えば、「インストールパッケージを手動で選択」オプションが非表示の端末では、設定画面でMIUIのバージョンを10回連続でタップすると拡張機能が有効になることがあります。

この操作によって手動アップデートが可能になる場合もあるため、試してみる価値があります。

一方で、Root化された端末や非公式ROMを利用している端末では、公式のアップデートがブロックされることもあるため注意が必要です。

そのような場合は、まずRootを解除し、純正状態に戻すことが前提となります。

このように、アップデートができない理由にはいくつかのパターンが存在します。

一つひとつの原因を丁寧にチェックしていくことで、問題の解消につながる可能性が高まります。

Redmi Note 10Tでアップデートができない理由

Redmi Note 10Tでアップデートができないケースには、他機種とは異なる独自の要因も含まれています。

特に日本市場向けに販売されたSoftBank版などのキャリアモデルでは、キャリアごとの配信タイミングが影響することが多いです。

MIUIアップデートはグローバル版とキャリア版でスケジュールが異なり、SoftBankやau向けのモデルではアップデートの反映が数週間から数ヶ月遅れる場合もあります。

また、ユーザーの中にはSIMカードを挿さずにWi-Fi運用のみで使用しているケースも見られます。

このような使い方の場合、一部のアップデートはキャリアの認証が必要になることがあり、SIMカードが入っていないとアップデート通知が届かない可能性も否定できません。

ただし、Wi-Fiのみでも更新できることが多いため、これはあくまで一部の事例に限られます。

さらに、Redmi Note 10TではMIUI14以降、更新ファイルの検証に失敗するという報告も複数見られています。

これはサーバー側の検証処理が原因であったり、ダウンロードされたパッケージに何らかの不整合があった可能性もあります。

このようなときは、設定メニュー内で「完全なパッケージをダウンロード」するか、「手動でインストールパッケージを選択」して再試行すると改善することがあります。

Redmi Note 10Tはコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルとして人気がありますが、その分、システムアップデートの管理が他のミドル~ハイエンドモデルに比べて制限されている場合があります。

アップデートが頻繁に失敗する場合、端末の初期化や「Mi Flashツール」などのPCツールを用いた再インストールも検討する必要があります。

このように、Redmi Note 10Tでアップデートができない理由は、キャリア制限・ネットワーク構成・ファイル検証・モデル固有の制限など、複数の要因が複雑に絡んでいるため、一つずつ丁寧に対応していくことが求められます。

システムアップデートができない機種の傾向

システムアップデートがうまくできない機種には、共通するいくつかの傾向があります。

まず第一に挙げられるのが「キャリアによってカスタマイズされたモデル」です。

SoftBankやauなどの通信キャリアが販売する端末では、メーカー純正のグローバルモデルと比べてアップデートの配信が遅れる傾向が顕著です。

これはキャリアごとに独自の認証やテストが行われるためで、必ずしもXiaomi側の配慮不足とは限りません。

次に見られるのが「ストレージ容量が不足している機種」です。

システムアップデートにはある程度の空き容量が必要となりますが、エントリーモデルや旧型モデルの多くは、もともとのストレージ容量が少ないため、アプリや写真・動画を多く保存しているとアップデートファイルを正常に保存・展開できなくなります。

さらに、「古いAndroidバージョンをベースにしたMIUIが搭載された機種」では、アップデートに伴って大幅なシステム変更が必要になることもあります。

これによりエラーが出やすくなったり、アップデート後に動作が不安定になるといったリスクが増します。

たとえば、Android11から13へのアップデートを伴うMIUI14への移行では、互換性の問題やアプリの挙動の変化が報告されています。

もう一つの傾向として、「Root化や改造ROMを導入した端末」はアップデートの自動検知やインストールに失敗するリスクが高くなります。

このような端末では、アップデート処理中にファイルの整合性チェックが正常に行えず、結果として「検証エラー」や「インストール失敗」といったエラーメッセージが表示されることがあります。

これらの傾向を踏まえると、アップデートができない原因は機種固有の設計、運用方法、あるいはソフトウェア環境によるものが多いといえます。

事前に公式サイトやコミュニティで該当モデルのアップデート状況を確認することが、無用なトラブルを防ぐ第一歩となります。

アップデートに必要な容量はどれくらい?

Xiaomiの端末において、システムアップデートを実施するためには十分なストレージの空き容量が必要です。

MIUIのバージョンや端末の仕様によって多少前後しますが、一般的には最低でも1GB~2GBの空き容量を確保しておくことが望ましいとされています。

特にメジャーアップデートの場合は、アップデートファイル自体が2GB以上になることも珍しくありません。

このように言うと、ファイルサイズだけを見ればよいと考える方もいるかもしれません。

しかし、アップデートプロセスではダウンロードしたファイルを一時的に展開し、検証や一時保存を行うため、実際にはそれ以上の空き容量が必要になります。

端末内にキャッシュや不要なデータが溜まっていると、表面的には空きがあるように見えても、インストールに失敗するケースがあるため注意が必要です。

例えば、Redmi Note 10Tなどのストレージ64GBモデルでは、アプリや写真、動画で容量が圧迫されやすく、アップデートに必要な領域が不足しやすい傾向があります。

特にSDカードを使用していても、アップデートファイルは内部ストレージに保存されるため、SDカードの空き容量では対応できません。

このため、アップデートを実行する前に不要なアプリをアンインストールしたり、写真や動画をクラウドやPCにバックアップして削除しておくと、トラブル回避につながります。

また、MIUIにはストレージ管理機能が搭載されているため、設定から「ストレージ」メニューを確認し、不要なデータを簡単に整理できます。

なお、アップデート容量が不足している場合、エラー表示や更新ボタンがグレーアウトしてしまうこともあります。

そのようなときは、再起動のうえで容量を見直し、アップデートを再試行してください。

MIUIの最新バージョンはどれかを確認する

MIUIの最新バージョンを知ることは、アップデートを正しく判断するために欠かせません。

とはいえ、最新バージョンは機種や地域、キャリアによって異なるため、単純に「今の最新はこれ」と断言することはできません。

そこで重要になるのが、自分の端末に対応する「ビルド番号」を正確に確認することです。

まず、MIUIのバージョンは「MIUI 14.0.28.0.TKNJPXM」といった形式で表記されます。

この中には、MIUIの世代(14)、更新番号(28)、端末や地域を示すコード(TKNJPXM)などが含まれており、同じMIUI 14でも細かく異なります。

端末の設定画面から【設定】→【デバイス情報】→【MIUIバージョン】を開くことで、現在インストールされているバージョンが確認できます。

次に、現在のバージョンが最新かどうかを調べる方法として、公式ROM配布サイト「miuirom.org」などを活用するのが有効です。

ここでは、RedmiやMi、POCOシリーズごとの最新MIUIバージョンが公開されており、ビルド番号やリリース日を照らし合わせて比較できます。

もちろん、信頼できるコミュニティや公式サポートページのチェックも忘れないようにしましょう。

また、更新の配信にはタイムラグがあることにも注意が必要です。

MIUIは段階的にロールアウトされるため、同じ端末でも他のユーザーより遅れて通知が届くことがあります。

通知が届いていない場合でも、「設定」→「デバイス情報」→「MIUIバージョン」の項目をタップし、「アップデートを確認」を押せば、手動でチェックすることが可能です。

このように、自分の端末がどのバージョンで、最新はどれなのかを正確に把握することで、無用な誤解やアップデートのトラブルを防ぐことができます。

アップデート前には、必ずバージョン情報を確認し、信頼性の高い情報源を元に判断するようにしましょう。

Redmiがアップデートできないときの解決ガイド

- アップデートのやり方の基本手順とは

- アップデート情報を確認する方法

- Redmi note 10 jeのアップデート不具合の実例

- Redmi 13のアップデート方法はこれ

- 手動でアップデートするにはどうする?

- 通信環境とSIMの有無が影響する場合もある

アップデートのやり方の基本手順とは

Redmiスマートフォンのアップデートを実行する際は、正しい手順を理解しておくことがトラブルを避ける第一歩です。

アップデートの操作自体は複雑ではありませんが、状況によって表示が異なる場合もあるため、基本をしっかり押さえておきましょう。

まず、スマートフォンが安定したWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

アップデートファイルはサイズが大きいため、モバイルデータでの実行は通信量の負担が大きく、失敗のリスクも高まります。

次に、バッテリー残量が十分にあることも重要です。

目安としては50%以上、できれば充電ケーブルに接続した状態で作業を行うと安全です。

そのうえで、端末の設定アプリを開きます。

【設定】→【デバイス情報】→【MIUIバージョン】という順にタップすると、現在のバージョンと共に「アップデートを確認」というボタンが表示されます。

ここをタップすることで、サーバーに最新ファイルの有無を問い合わせます。

もし新しいアップデートがある場合、「ダウンロードしてインストール」などの案内が表示されるため、指示に従って操作してください。

なお、MIUIの一部バージョンでは、「インストールパッケージを手動で選択」というオプションが非表示になっていることがあります。

この場合、MIUIバージョンの画面で「11」の数字部分を10回連続タップすることで、隠された開発者向けオプションが表示されます。

この操作で手動インストールの機能が有効になり、ZIPファイルによるアップデートも可能になります。

また、アップデートに失敗した際は、端末を再起動してから再度試すことで正常に完了することもあります。

アップデート後は数分間端末が再起動を繰り返すことがあるため、焦らずに待つことも大切です。

これらの手順を押さえておけば、基本的なアップデート作業は問題なく行えるでしょう。

アップデート情報を確認する方法

スマートフォンのアップデート情報を確認するには、いくつかの信頼性の高い方法があります。

もっとも基本的で確実なのが、端末自体の設定画面を通じて確認する方法です。

【設定】→【デバイス情報】→【MIUIバージョン】と進み、「アップデートを確認」をタップすることで、Xiaomiの公式サーバーから最新のアップデート情報が取得されます。

しかし、端末がアップデート対象になっていない場合や、段階的に配信される「ロールアウト方式」のために、すぐには反映されないこともあります。

このような場合は、Xiaomiが提供している公式ROMサイト「miuirom.org」などをチェックするのが有効です。

ここでは、機種ごとのMIUIの最新ビルド番号やリリース日、ファイルのダウンロードリンクなどが公開されており、特定のモデルに対するアップデート状況がすぐに確認できます。

また、国内キャリア版の端末を使用している場合は、キャリアの公式サポートページも情報源として重要です。

SoftBankやauは、それぞれの端末に関してアップデートの内容や配信日、対象バージョンなどを発表しており、端末特有の変更点や注意事項も記載されています。

さらに、Xiaomiユーザーのコミュニティフォーラムやクチコミ掲示板も参考になります。

リアルタイムでのユーザー報告が得られるため、「配信が始まった」「不具合があった」といった情報が先に手に入ることもあります。

ただし、非公式情報が混在しているため、内容を鵜呑みにせず、複数の情報源を照らし合わせることが大切です。

このように、アップデート情報を正確に確認するためには、端末設定、公式サイト、キャリア発表、コミュニティの4つをバランスよく活用するのが効果的です。

Redmi note 10 jeのアップデート不具合の実例

Redmi Note 10 JEは、日本市場向けに販売された特別仕様の端末であり、そのためにアップデートに関連した不具合がいくつか報告されています。

なかでもよく見られるのが、「アップデートは完了したのに再起動後に正常に動作しない」といった事例です。

これはMIUIの更新後に一部のアプリや設定がうまく読み込まれず、動作が重くなったり、アプリが強制終了したりするという問題につながります。

一方で、アップデート自体がそもそも始まらないというケースもあります。

特に、アップデートファイルのダウンロードは完了しているのに、「インストールエラー」と表示されて更新が中断されることがあります。

これは、内部ストレージの容量不足や、SDカードの挿入による保存先の不整合が原因になることが多く、SDカードを外して再試行することで解決する例が報告されています。

さらに、アップデート後にモバイル通信やWi-Fiが不安定になるといった症状も確認されています。

この問題は、ネットワーク設定がアップデートによって初期化されることが影響していると考えられます。

手動でAPN設定をやり直すか、ネットワーク設定を一度リセットすることで、通信が安定するケースが多いようです。

また、MIUIアップデート後にGoogle系アプリが正常に動作しないという報告もあります。

これはセキュリティ設定や権限の再設定が必要になることが原因で、アプリのキャッシュ削除や再インストールを試みると改善されることがあります。

これらの実例から見えてくるのは、Redmi Note 10 JEではアップデートの前に事前の準備が非常に重要であるということです。

ストレージの整理、SDカードの取り扱い、アプリのバックアップなどを事前に行っておけば、多くの不具合を回避できる可能性があります。

アップデート後に問題が起きた場合でも、慌てずに一つずつ原因を切り分けて対応することが大切です。

Redmi 13のアップデート方法はこれ

Redmi 13のアップデートは、基本的には自動配信によるOTA(Over The Air)方式で行われます。

これは、端末がインターネットに接続されている状態であれば、自動的にソフトウェアアップデートの通知が表示され、ユーザーはその指示に従って操作するだけで更新が完了するという仕組みです。

特別な技術やツールは不要で、スマートフォン初心者でも実行可能です。

アップデートの確認と実行は、端末の【設定】アプリから行えます。

具体的には、【設定】→【デバイス情報】→【MIUIバージョン】を順にタップしてください。

画面上に現在のバージョン情報が表示され、その下に「アップデートを確認」というボタンがあります。

これを押すと、サーバーと通信して最新のソフトウェアが配信されているかどうかをチェックしてくれます。

アップデートが利用可能な場合は、「今すぐダウンロード」や「インストール」などの表示が現れます。

その後の流れは画面に従うだけで完了します。

アップデートには時間がかかることもあり、特にメジャーアップデートでは再起動も含めて10分以上かかるケースがあります。

バッテリー残量が50%以上ある状態で、Wi-Fiに接続してから作業を行うと安全です。

なお、Redmi 13が日本国内で販売されているモデルであれば、アップデートの配信タイミングは他国モデルとは異なる場合があります。

このため、公式の「miuirom.org」やXiaomi Japanのサポートページも定期的に確認するとよいでしょう。

機種固有の情報や不具合対応などが案内されていることがあります。

アップデートに関する通知が届かない場合でも、設定から手動でチェックすることで見逃すことを防げます。

ユーザー自身が最新の状態を保つ意識を持つことが、安全で快適なスマホ利用につながります。

手動でアップデートするにはどうする?

Redmi端末では、通常のOTAアップデート以外にも「手動アップデート」という選択肢があります。

これは、公式サイトなどからダウンロードしたアップデートファイル(ROM)を利用し、自分でアップデートを実行する方法です。

アップデートが自動で配信されない場合や、通知が届かない状況でもこの方法を使えば最新版に更新できる可能性があります。

まずは、Xiaomi公式のROM配布サイト「miuirom.org」にアクセスします。

ここで、自分の端末に対応した最新のROMファイルをダウンロードします。

ダウンロードする際には、モデル番号や地域コードに注意してください。

誤ったファイルを選ぶとアップデートできないだけでなく、不具合の原因にもなります。

次に、端末のストレージにダウンロードしたROMファイル(拡張子が.zipのもの)をそのまま保存します。

解凍は不要です。

その後、端末の【設定】→【デバイス情報】→【MIUIバージョン】の画面を開き、右上の三点アイコン(…)をタップします。

ここで「アップデートパッケージを選択」という項目が表示されていれば、手動インストールが可能です。

項目が表示されない場合は、MIUIバージョンのロゴを10回連続でタップすると開発者向けオプションが有効になり、手動選択が可能になります。

手動アップデートを開始すると、端末が再起動し、インストール作業が始まります。

このときにエラーが出る場合は、ROMのバージョンが現在のシステムと互換性がない可能性や、ファイル破損の可能性が考えられます。

再度正しいファイルをダウンロードし直すことで、改善するケースが多いです。

手動アップデートは便利ですが、作業ミスやファイル選定ミスがトラブルにつながる恐れもあるため、基本的には上級者向けの操作といえます。

事前にデータのバックアップを取り、できる限りリスクを抑えて行うようにしましょう。

通信環境とSIMの有無が影響する場合もある

Redmi端末のアップデートがうまくいかない場合、通信環境やSIMカードの有無が関係していることもあります。

特にキャリアモデルでは、SIMカードが挿入されていない状態でアップデート通知が届かないという報告が一部で確認されています。

通信環境に関しては、安定したWi-Fi接続が不可欠です。

アップデートファイルは数百MBから数GBにおよぶことがあるため、モバイルデータ通信だけでは不安定になりやすく、アップデート中に切断されることで失敗するリスクが高まります。

自宅のWi-Fiが不調な場合は、フリーWi-Fiではなく信頼できる別のネットワークを利用することが推奨されます。

また、SIMカードの影響は見過ごされがちですが、特定のキャリアが販売する端末では、アップデート対象の確認にSIMの認証が使われていることもあります。

たとえば、SoftBank版のRedmi端末をSIMなしで使っている場合、「契約情報に基づいたアップデートの配信」が行われず、アップデートの通知が一切届かないことがあります。

このような場合は、元のキャリアのSIMを一時的に挿してアップデートを確認する、または手動でROMを導入する方法が現実的です。

一方で、Wi-Fi環境さえあればSIMがなくてもアップデートできる端末も多数存在します。

そのため、すべての端末がSIM認証に依存しているわけではなく、モデルごとの仕様や販売元のポリシーによる違いも理解しておく必要があります。

通信環境とSIMの状態は、アップデートの成功率に直結する重要な要素です。

単に「通知が来ない」「アップデートできない」と悩む前に、まずはWi-Fiの安定性とSIMカードの状態を確認することが、確実な対応への第一歩となります。