スマートフォンで撮影した動画を見返した時、「なんだか画質が悪いな…」と感じた経験はありませんか。

大切な思い出の動画がぼやける、あるいはパソコンに取り込めないといった問題に直面すると、がっかりしてしまいますよね。

スマホの画質が悪いのはなぜなのか、その根本的な原因から解決策まで知りたい方は多いはずです。

現代ではAIによる映像高画質化技術が進化しており、おすすめの解決策として注目されています。

この記事では、特にAiarty Video Enhancerというソフトの評判に焦点を当て、その使い方や安全性、さらにはAI動画編集ソフトにおける買い切りプランの魅力について詳しく解説します。

あなたの動画の品質を上げるための具体的な情報が、ここにあります。

スマホ動画の悪い画質を上げるAiarty Video Enhancerの評判

- スマホの画質が悪いのはなぜ?

- スマホ動画がぼやける主な原因

- スマホ動画をパソコンに取り込めない時

- AIによる映像高画質化の仕組み

- AI高画質化でおすすめのソフトとは

スマホの画質が悪いのはなぜ?

スマートフォンで撮影した動画の画質が期待通りにならない主な理由は、カメラの物理的な限界と撮影環境、そしてデータ圧縮の3つの要素に集約されます。

これらの要素は互いに影響し合い、最終的な映像のクオリティを決定づけています。

まず結論として、多くのスマホは日々持ち歩くことを前提としたコンパクトな設計のため、デジタル一眼レフのような専門機材に比べてイメージセンサーのサイズやレンズの光学性能に物理的な制約があります。

これが、どれだけソフトウェアが進化しても越えられない、画質の基本的な上限を決めてしまうのです。

ハードウェアの制約:センサーサイズとレンズ性能

スマートフォンのカメラに搭載されているイメージセンサーは、一般的に1/2.55インチや1/1.7インチといったサイズで、これはデジタル一眼カメラのAPS-Cやフルサイズセンサーと比較すると非常に小さいものです。

センサーサイズが小さいと、一度に取り込める光の量が少なくなり、画質に直接的な影響を及ぼします。

特に、光量が不足しがちな薄暗い室内や夜景の撮影では、センサーが光を十分に集められず、映像に「高感度ノイズ」と呼ばれるザラつきが発生しやすくなります。

これが、映像が粗く見える大きな原因です。

また、レンズの性能も重要です。

スマートフォンのレンズは薄型化が求められるため、収差(色のズレや歪み)を補正する能力に限界があります。

近年のモデルでは複数のレンズを組み合わせることでこの問題を克服しようとしていますが、それでも大型の専用レンズと比較すると、解像感やシャープさで見劣りする場合があります。

撮影環境の影響:光とダイナミックレンジ

写真は「光の芸術」と言われるように、動画においても光は画質を決定する最も重要な要素です。

日中の明るい屋外のように潤沢な光がある環境では、スマホの小さなセンサーでも十分な光を取り込めるため、ノイズの少ない綺麗な映像を撮影できます。

しかし、逆光や日向と日陰が混在するような明暗差の激しい場所では、センサーが対応できる明るさの範囲(ダイナミックレンジ)の狭さが露呈します。

結果として、明るい部分が真っ白に飛んでしまう「白飛び」や、暗い部分が真っ黒に潰れてしまう「黒潰れ」が起こりやすくなります。

データ圧縮による不可逆的な劣化

撮影された動画は、スマートフォン内に保存される際に必ず「圧縮」という処理を経ています。

例えば、一般的なフルHD(1920×1080)の動画は、非圧縮の状態では1分間あたり数GBもの巨大なデータ量になります。

これをそのまま保存するとスマートフォンのストレージはすぐに満杯になってしまうため、データを圧縮してファイルサイズを小さくする必要があるのです。

この圧縮処理の過程で、人間の目には見えにくい細かな色彩情報やディテールが一部間引かれ、元々の映像よりも画質が少し低下します。

これは「非可逆圧縮」と呼ばれ、一度失われた情報は元に戻せません。

動画を編集して書き出したり、SNSにアップロードしたりするたびに再圧縮がかかり、画質は雪だるま式に劣化していく傾向にあります。

豆知識:コーデックとは?

動画を圧縮・伸張(再生)するための技術や規格を「コーデック」と呼びます。

最近のスマートフォンでは、総務省の資料でも言及されているように、4K/8K放送にも利用される圧縮効率の高い「HEVC (H.265)」が使われることが多いです。

しかし、古い機器では再生できない場合があるため、互換性の高い「AVC (H.264)」も依然として広く使われています。

スマホ動画がぼやける主な原因

撮影した動画がシャープでなく、全体的にぼやけて見える原因は、主に「手ブレ」「ピンボケ(フォーカスミス)」「被写体の動き」の3つが考えられます。

これらは撮影時のわずかなミスから生じますが、映像の品質を大きく損なう要因となります。

これらの要因が複合的に絡み合うことで、映像の鮮明さが失われてしまいます。

それぞれの原因を深く理解し、適切な対策を講じることが高画質化への第一歩です。

原因1:手ブレ

最も一般的で多くの人が経験する原因が手ブレです。

動画撮影中に撮影者の手がわずかに揺れることで、フレーム全体が微細にブレてしまいます。

最近のスマートフォンには、レンズやセンサーを物理的に動かして揺れを打ち消す「光学式手ブレ補正(OIS)」や、映像処理でブレを軽減する「電子式手ブレ補正(EIS)」といった高性能な機能が搭載されています。

しかし、歩きながらの撮影や、望遠ズーム使用時など、揺れが大きくなる状況では補正が追いつかず、結果としてぼやけた映像になってしまうことがあります。

原因2:ピンボケ(フォーカスミス)

次に、ピンボケ(フォーカスミス)も画質を大きく損なう原因です。

スマートフォンのオートフォーカス(AF)機能は非常に優秀で、被写体に自動でピントを合わせてくれます。

しかし、撮りたい対象と背景の距離が近かったり、画面内に動きの速いものが複数あったりすると、カメラがどこにピントを合わせるべきか迷い、意図しない場所にピントが合ってしまうことがあります。

特に暗い場所ではAFの精度が落ちやすく、ピントが甘くなりがちです。

一度ピントがずれたまま撮影された映像を、後からソフトウェアで完全にシャープに修正するのは非常に困難です。

原因3:被写体ブレ

そして、被写体の速い動きも映像がぼやける一因となります。

特に、スポーツシーンや走り回る子ども、高速で移動する乗り物などを撮影する際、カメラのシャッタースピードが被写体の動きに追いつけず、「被写体ブレ」が発生します。

これは写真でよく見られる現象ですが、動画においても同様に1フレームごとでブレが生じ、映像全体のシャープさを損なう原因となります。

シャッタースピードは基本的にカメラが自動で設定しますが、特に光の少ない環境では、より多くの光を取り込もうとしてシャッタースピードが遅くなるため、被写体ブレが起こりやすくなります。

動画のぼやけを防ぐための撮影テクニック

- 両手でしっかり構える:基本ですが、脇を締めてスマホを両手でしっかりホールディングするだけで手ブレは大幅に軽減されます。可能であれば壁などにもたれかかるとさらに安定します。

- 撮りたい対象をタップしてAFロック:撮影前に、ピントを合わせたい被写体を画面上でタップし、さらに長押しすることでピントと明るさを固定(AE/AFロック)できます。これにより、意図しないピントのズレを防げます。

- 明るい場所で撮影する:明るい環境ほど、カメラは速いシャッタースピードで撮影できるため、手ブレや被写体ブレを根本的に抑えやすくなります。

- ジンバルや三脚を活用する:本格的に滑らかな映像を撮りたい場合は、スマートフォン用のジンバル(電子制御のスタビライザー)や三脚を使用するのが最も効果的です。

スマホ動画をパソコンに取り込めない時

スマートフォンで撮影した動画をパソコンに取り込んで編集しようとした際に、「ファイルが認識されない」「再生はできるがカクカクする」「編集ソフトに読み込めない」といったトラブルが発生することがあります。

この問題の多くは、動画ファイルの形式(コーデック)と、パソコンとスマホを接続する方法に原因があります。

結論から言うと、最近のiPhoneや高性能なAndroidスマートフォンで標準的に使用されている動画形式「HEVC(H.265)」が、古いパソコンやOS、動画編集ソフトに対応していないケースが非常に多いです。

HEVCは、従来の形式(AVC/H.264)と比べて約2倍の圧縮効率を誇り、同じ画質ならファイルサイズを半分に、同じファイルサイズならより高画質にできるという大きなメリットがあります。

このため、4Kなどの高解像度動画の記録に広く採用されています。

しかし、その再生や編集には対応したソフトウェアと、デコード(圧縮解除)するための高い処理能力がパソコンに求められます。

お使いのパソコン環境がこれに対応していない場合、ファイル自体は転送できても、中身を正常に表示できないのです。

私も以前、旅行先で撮った4K動画を古いノートパソコンに取り込もうとして、ファイルが表示されず焦った経験があります。

結局、スマホ側で互換性の高いフォーマット(AVC/H.264)に設定し直して撮影することで解決しました。

事前に一手間かけることの重要性を痛感した出来事です。

このような場合の対処法としては、主に3つのアプローチがあります。

- スマートフォンの撮影設定を変更する

最も手軽な解決策です。iPhoneであれば「設定」→「カメラ」→「フォーマット」と進み、「互換性優先」を選択します。Androidでも機種によりますが同様の設定項目があります。これにより、撮影される動画がAVC/H.264形式になり、ほとんどのパソコンや編集ソフトで問題なく扱えるようになります。ただし、ファイルサイズはHEVCに比べて大きくなる点には注意が必要です。 - パソコン側でHEVC対応の環境を整える

OSを最新バージョンにアップデートしたり、Microsoft StoreやApple App Storeから「HEVCビデオ拡張機能」をインストールしたりすることで、OSレベルでHEVCを扱えるようになる場合があります。また、VLC Media Playerのような多くのコーデックを内蔵する無料の再生ソフトを導入するのも有効です。 - 動画変換ソフトを利用する

すでにHEVCで撮影してしまった動画は、パソコン上でファイル形式を変換することで扱えるようになります。多くの動画変換ソフトが存在し、HEVCからAVC/H.264へと簡単に変換が可能です。

注意:データ転送ケーブルと転送モードの確認

意外な見落としがちな点として、使用しているUSBケーブルが「充電専用」で「データ転送」に対応していない場合があります。

見た目は同じでも内部の結線が異なるため、必ずデータ転送対応の純正ケーブルや信頼できるメーカーの製品を使用してください。

また、Androidデバイスを接続した際には、通知画面からUSBの接続モードを「ファイル転送」や「PTP」に切り替える必要があること も忘れないようにしましょう。

AIによる映像高画質化の仕組み

AIによる映像高画質化は、人工知能が膨大な量の高画質映像と低画質映像のパターンを学習し、その知識を基に、劣化した映像の失われたディテールを予測・復元する革新的な技術です。

従来の映像処理、例えばシャープネスフィルターが単に画素の輪郭を強調するだけであったのに対し、AIは映像に映っているのが「人の顔」なのか「草木の葉」なのかを文脈レベルで「理解」し、それぞれに最適な補正を行います。

これにより、不自然な強調感を抑えつつ、より自然で高品質な結果を生み出すことが可能になりました。

この技術の核となるのが「ディープラーニング(深層学習)」、特に「GAN(敵対的生成ネットワーク)」や「拡散モデル」といった高度なアルゴリズムです。

AIモデルは、開発段階で何百万、何千万もの映像ペア(元々の高画質な映像と、それを意図的に圧縮したりぼかしたりして劣化させた映像)を使ってトレーニングされます。

この過程でAIは、「どのような劣化が起きると、どのような映像になるか」という無数の法則性を、人間が教えることなく自律的に学習します。

そして、実際にユーザーが低画質な動画をソフトウェアに入力すると、AIはその学習済みモデルを使い、次のような高度な処理を複合的に実行します。

- 超解像(Super-Resolution):映像の解像度を2倍や4倍、さらには8倍にまで引き上げる技術です。AIはピクセルとピクセルの間に存在するべき情報を、学習データに基づいて「創造」します。これにより、単なる引き伸ばしではジャギー(ギザギザ)が出てしまうような映像でも、滑らかでリアルなディテールを生成できます。

- ノイズ除去(Denoising):暗所撮影などで発生したザラつき(ノイズ)を、映像の質感を損なわずに綺麗に取り除きます。AIはノイズのパターンと映像本来のディテールを区別できるため、のっぺりとした不自然な仕上がりになるのを防ぎます。

- アーティファクト除去(Artifact Removal):動画圧縮によって生じるブロックノイズやモスキートノイズといった特有のノイズを検出し、除去します。

- フレーム補間(Frame Interpolation):カクカクした低フレームレートの映像に対し、前後のフレームから中間のフレームをAIが生成して挿入することで、滑らかなスローモーション映像などを作り出すことができます。

これらの複雑な処理をAIが自動で判断し実行するため、ユーザーは専門的な知識や複雑な設定をすることなく、ワンクリックでプロ並みの高画質化を実現できるのが最大のメリットです。

AI高画質化でおすすめのソフトとは

AIによる映像高画質化を実現するソフトは数多く存在しますが、初心者でも直感的に使え、かつ高品質な結果を求めるのであれば「Aiarty Video Enhancer」が非常におすすめの選択肢となります。

その最大の理由は、このソフトが動画のジャンルや劣化の種類に応じて最適化された複数の専用AIモデルを搭載しており、複雑なパラメータ調整をユーザーに強いることなく、さまざまな劣化映像にインテリジェントに対応できる点にあります。

多くのAI高画質化ソフトが汎用的な一つのモデルで全ての処理を行おうとする中、Aiarty Video Enhancerは特化したモデルを使い分けることで、より専門的で高いクオリティを実現しています。

例えば、以下のようなニーズに応じたAIモデルが用意されており、ユーザーは自身の動画に最も近いものを選択するだけで済みます。

Aiarty Video Enhancerが搭載する専用AIモデルの例

- 人物や風景のディテールを鮮明にしたい場合:髪の毛一本一本や建物の微細な質感をリアルに復元することに長けた「moDetail-HQ v2」モデル。

- 一般的な動画を自然に綺麗にしたい場合:全体のバランスを重視し、滑らかで忠実度の高い仕上がりを目指す「Smooth-HQ v2」モデル。

- ノイズの多い夜景や暗所映像をクリアにしたい場合:暗部のノイズ除去とディテール保持を両立させることに特化した「superVideo vHQ」モデル。

このように、処理したい動画の特性に合わせてAIが最適な仕事をしてくれるため、ユーザーは動画を読み込んで目的を選ぶだけで、あとはソフトウェアに任せることができます。

もちろん、他にもプロ向けの非常に高機能なソフトウェアは存在しますが、年間数万円のサブスクリプション料金が必要であったり、操作が複雑で学習コストが高かったりすることが少なくありません。

その点で、Aiarty Video Enhancerはシンプルな操作性と、一度購入すれば永続的に使える「買い切りライセンス」が提供されているという価格設定のバランスが絶妙で、初めてAI高画質化に挑戦する方から、コストを抑えたい本格的なユーザーまで、幅広い層に最適なソフトと言えるでしょう。

Aiarty Video Enhancerの評判とスマホの悪い動画画質を上げる方法

- Aiarty Video Enhancerの評判を検証

- Aiarty Video Enhancerの安全性

- Aiarty Video Enhancerの簡単な使い方

- AI動画編集ソフトは買い切りを選ぶべき?

- まとめ:スマホ動画の画質が悪い時に上げるAiarty Video Enhancerの評判

Aiarty Video Enhancerの評判を検証

Aiarty Video Enhancerの市場における評判を多角的に調査すると、「初心者でも驚くほど簡単にプロ品質の高画質化ができる」「古い映像が感動レベルで綺麗に蘇る」といった肯定的な意見が大多数を占めています。

特に、その洗練されたシンプルな操作性と、AIによる自動処理能力の高さが、多くのユーザーから絶大な支持を得ています。

様々なメディアのレビューや個人のブログ、SNSでの口コミで共通して高く評価されているのは、以下の3つのポイントです。

- 徹底的に追求された直感的なUI/UX

専門的な動画編集の知識が一切なくても、動画ファイルをドラッグ&ドロップし、いくつかの明快な選択肢からAIモデルを選んで実行ボタンを押すだけで処理が完了します。この「3ステップで完結する」手軽さが、動画編集に苦手意識を持つユーザーや、時間をかけずにクオリティを上げたい効率重視のユーザーから特に支持されています。 - 独自開発AIモデルによる圧倒的な品質

前述の通り、Aiarty Video Enhancerは汎用モデルの流用ではなく、用途別に最適化された3つの独自AIモデルを搭載しています。これにより、人物のポートレート映像における肌の質感や髪の毛のディテールから、ノイズの多い夜景映像における建物の輪郭まで、様々なシーンでアーティファクト(処理による不自然さ)を最小限に抑えつつ、効果的な高画質化を実現します。開発元のDigiarty Software社が長年培ってきた映像処理技術の蓄積が、この品質を支えています。「他の無料ソフトやオンラインツールとは一線を画す仕上がり」との声が多数見られます。 - GPUアクセラレーションによる高速処理

AIによる映像処理はコンピュータに非常に高い負荷をかけますが、このソフトはNVIDIA(CUDA, TensorRT)やAMD、Intelといった主要メーカーのGPU(グラフィックボード)が持つ並列処理性能を最大限に活用する「Turboモード」を備えています。これにより、対応するPC環境ではレンダリング(書き出し)時間を最大で数倍にまで短縮可能です。4Kなどの長尺動画を扱うユーザーからは、この処理速度が生産性を大きく向上させると高く評価されています。

実際に使ってみたユーザーからは、「20年前に撮影したMiniDVテープの映像が、まるで最近のフルHDカメラで撮ったかのように鮮明になった」「スマホで撮った暗いライブ映像のノイズが消え、アーティストの表情まで見えるようになった」といった、思い出の価値を高める体験談が多く寄せられています。

一方で、建設的な意見として「処理にはそれなりにPCスペックが要求される」という声もあります。

特にGPUを搭載していないPCや、メモリが8GB未満の環境では処理に時間がかかることがあるため、公式サイトで配布されている無料トライアル版で、まずご自身のPC環境との相性をじっくりと確認することが賢明なステップとして推奨されています。

Aiarty Video Enhancerの安全性

ソフトウェア、特に海外に開発拠点を持つ製品を利用する際に最も気になるのが安全性ですが、結論としてAiarty Video Enhancerはセキュリティリスクの低い、安全性の高いソフトウェアと言えます。

その理由は、処理がすべてオフラインで完結するアーキテクチャ、開発元の信頼性、そしてクリーンなインストーラーを提供しているという3つの明確な根拠に基づいています。

最大の安心材料は、すべての処理が完全オフラインで動作するという設計思想です。

近年主流となっている多くのAIサービスが、動画データを一度クラウド上のサーバーにアップロードして処理を行うのに対し、Aiarty Video Enhancerはユーザーのパソコン内(ローカル環境)ですべてのAI処理を完結させます。

これにより、プライベートな家族の動画、業務上の機密情報を含む映像、あるいは公開前の作品などが、インターネット経由で外部に流出するリスクが原理的に存在しません。

プライバシーと情報セキュリティを最重要視するユーザーにとって、これは他のオンラインサービスにはない決定的なメリットです。

次に、開発元であるDigiarty Software社は、2006年からマルチメディア関連のソフトウェア開発を手掛ける老舗企業であり、世界中に数百万人のユーザーを持つなど、長年の実績と信頼があります。

公式サイトでは、企業の所在地や連絡先が明記されているのはもちろん、詳細な利用規約やプライバシーポリシー、さらには業界標準ともいえる30日間の返金保証制度が明確に記載されています。

これは、自社製品に対する自信と、ユーザー保護への誠実な姿勢の表れであり、素性の知れない怪しげなツールとは一線を画す正規の製品であることの証明です。

Aiarty Video Enhancerが安全と言える3つの根拠

- 完全オフライン処理:個人情報や大切な動画データが外部サーバーに送信される心配がない。

- 信頼できる開発元:15年以上の開発実績を持つDigiarty Software社が開発・運営している正規のソフトウェア。

- クリーンなインストーラー:インストール時に、ユーザーが意図しないアドウェアやバンドルソフト、マルウェアなどが同時にインストールされることがない。

これらの理由から、Aiarty Video Enhancerは安心して利用できる安全なソフトウェアであると断言できます。

ただし、どのようなソフトウェアを導入する場合でも共通の鉄則ですが、セキュリティを万全にするため、ダウンロードは必ず公式サイトから行うように心がけましょう。

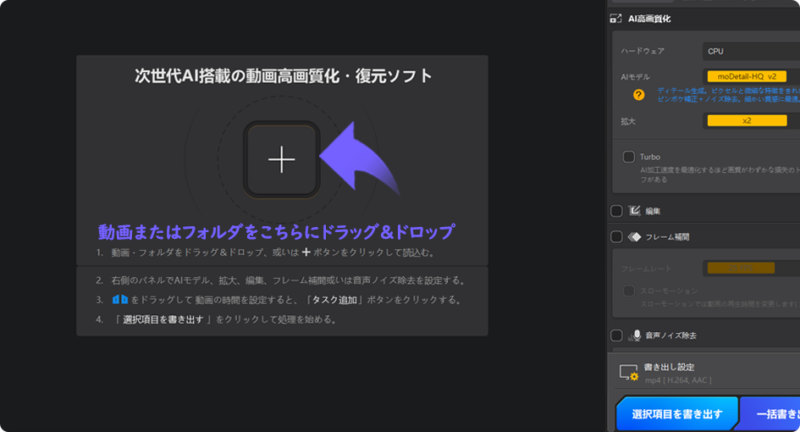

Aiarty Video Enhancerの簡単な使い方

Aiarty Video Enhancerの最大の魅力の一つは、その驚くほどシンプルな使い方にあります。

高度なAI技術を、専門知識がなくてもわずか3つの直感的なステップで利用でき、誰でも動画の高画質化が可能です。

ここでは、初めて使う方でも迷わないよう、実際の画面イメージと共に基本的な操作の流れを詳しく解説します。

ステップ1:動画ファイルの読み込み

ソフトウェアを起動すると、クリーンで分かりやすいインターフェースが表示されます。

画面中央に表示される大きな「+」アイコンをクリックしてファイル選択ダイアログを開くか、あるいは、高画質化したい動画ファイルをエクスプローラー(Finder)から直接画面上にドラッグ&ドロップします。

MP4, MOV, AVI, MKVなど、現在流通しているほとんどの動画形式に幅広く対応しているため、変換の手間なく作業を始められます。

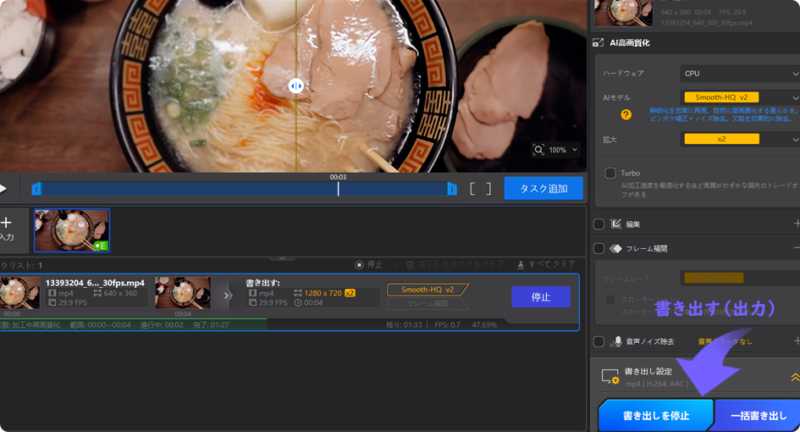

ステップ2:AIモデルと出力設定の選択

動画が正常に読み込まれると、画面右側に設定パネルが表示されます。

ここで行う設定は、主にAIモデルの選択と出力解像度の指定という、ごくわずかな項目です。

- AIモデルの選択:あなたの動画の特性に最も適したAIモデルを、「moDetail-HQ v2(ディテール強化)」「Smooth-HQ v2(自然な仕上がり)」「superVideo vHQ(ノイズ除去特化)」の3種類から選びます。各モデルの横にある「?」マークをクリックすると、それぞれのモデルがどのような映像に適しているかの詳しい説明が表示されるため、最適なものを簡単に選べます。

- 拡大設定:映像の解像度を「×2」「×4」に拡大したり、「2K(QHD)」「4K(UHD)」といった特定の解像度を指定したりできます。元の解像度のままでノイズ除去やディテールアップだけを行いたい場合は「×1」を選択します。

設定を変更すると、中央のプレビュー画面で高画質化を適用する前(Before)と後(After)をリアルタイムで比較できます。

画面上のスライダーを左右に動かすことで、AI処理の効果を一目で確認できるため、納得のいくまで設定を試すことが可能です。

ステップ3:書き出し(レンダリング)の実行

プレビューでの仕上がりに満足したら、画面右下の青い「選択項目を書き出す」ボタンをクリックします。すると、動画の書き出し処理(レンダリング)が開始されます。

処理時間は、元動画の長さ、出力する解像度、そしてお使いのPCのスペック(特にGPU性能)によって異なりますが、処理の進捗状況がパーセンテージと残り時間で分かりやすく表示されます。

処理が100%完了すると、指定した保存先フォルダに高画質化された新しい動画ファイルが生成されます。

たったこれだけの簡単な操作で、見違えるほど綺麗になった動画を手に入れることができるのです。

AI動画編集ソフトは買い切りを選ぶべき?

AI動画編集ソフトを選ぶ際、料金体系は「サブスクリプション(月額・年額制)」と「買い切り(永久ライセンス)」の2種類が主流です。

どちらのモデルが最適かはユーザーの利用頻度や目的に深く依存しますが、長期的な視点でコストを抑えたい、あるいは特定のバージョンをインターネット環境に左右されずに安定して使い続けたい場合は、買い切りプランに大きなメリットがあります。

Aiarty Video Enhancerも両方のプランを提供していますが、特にその買い切りライセンスは、近年のソフトウェア市場のトレンドとは一線を画す、ユーザーフレンドリーな内容で注目に値します。

それぞれの料金体系が持つ一般的なメリット・デメリットを比較してみましょう。

| 料金体系 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| サブスクリプション | ・導入時の初期費用が安い ・常に最新の機能やAIモデルを利用できる ・短期間のプロジェクト単位での利用に適している | ・利用を続ける限り支払いが発生し、長期的に見ると総支払額が高くなる ・契約を解除するとソフトウェアが利用できなくなる ・値上げのリスクがある |

| 買い切り(永久ライセンス) | ・一度の支払いで永続的にソフトウェアの利用権が得られる ・長期的なコストパフォーマンスが非常に高い ・オフライン環境でも安定して使い続けられる | ・導入時の初期費用が比較的高額になりがち ・メジャーアップデートが有料になる場合がある |

ここで特筆すべきは、Aiarty Video Enhancerの場合、買い切り(永久ライセンス)プランを購入しても、将来のバージョンアップやAIモデルのアップデートが無料で提供されるという点です。

これは、買い切りプランの最大のデメリットである「メジャーアップデートが有料になり、時代遅れになるリスク」を完全に解消しています。

このため、一度購入すれば、追加費用を一切気にすることなく、常に最新のAI技術の恩恵を受け続けられるのです。

結論として、ある特定の短期間プロジェクトで一度だけ使いたいという極めて特殊なケースを除き、今後も継続的にスマートフォンの動画や古い映像を高画質化したいと考えているのであれば、Aiarty Video Enhancerの買い切りライセンスは、長期的な資産として非常に賢い投資と言えるでしょう。

特に、最大3台のPCで利用できるプランも用意されているため、デスクトップとノートPCで使い分けたり、家族や小規模なチームでライセンスを共有したりすることも可能です。

まとめ:スマホ動画の画質が悪い時に上げるAiarty Video Enhancerの評判

この記事では、スマートフォンの動画画質が悪いと感じる根本的な原因から、それを解決する最新のAI高画質化技術の仕組み、そして具体的な解決策として「Aiarty Video Enhancer」の評判、安全性、使い方について詳しく解説しました。

最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。