こんにちは、スマリズを運営しているNaoです。

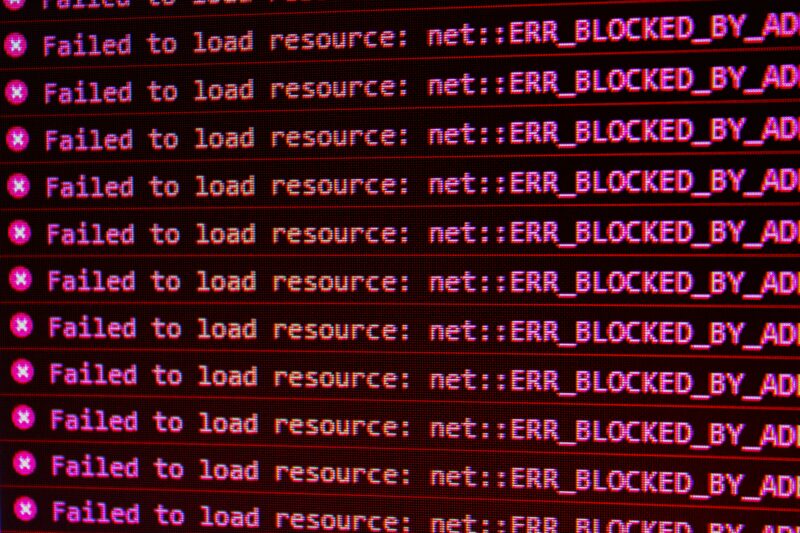

突然Xが繋がらない、ChatGPT接続できない状態になって、「これって自分のWi-Fiの問題?それともCloudflareの障害?」と不安になること、ありますよね。

最近も世界的なCloudflareの障害が起きて、Cloudflareの500エラーや502エラー、504エラーが一斉に表示されたり、Cloudflareのエラー521やエラー1020が出たりして、かなり話題になりました。

そのとき、多くの人がCloudflareのエラーやCloudflareダウンの情報を調べるために、クラウドフレアDNSのトラブルやchallenges.cloudflare.comの表示、Cloudflareステータスの更新状況、ダウンディテクターのグラフを行ったり来たりしながら、「自分にできることって何?」と戸惑っていたように感じます。

この記事では、そんなモヤっとした不安をスッキリさせつつ、Cloudflareの障害やエラーの仕組み、代表的なエラーコードの違い、そしてサイト運営者と一般ユーザーの両方が取れる現実的な対策をまとめていきます。

ここ、気になりますよね。

できるだけ専門用語をかみ砕きながら、でも技術的なポイントは押さえたうえで解説していくので、安心してついてきてもらえたらうれしいです。

また、最近はCloudflareダウンやCloudflare障害がニュースになるたびに、クラウドフレアDNSや1.1.1.1の設定、Cloudflareエラー502や504、クラウドフレアエラー521や1020といったキーワードで一気に検索が増える傾向があります。

あなたも似たキーワードでここにたどり着いているはずなので、「自分の環境の問題か、インターネット全体の問題か」を一緒に整理しながら見ていきましょう。

Cloudflareの障害やエラー概要

- Cloudflare障害やダウン状況確認

- Cloudflareとは何かCDNの意味

- エラー1020アクセス拒否

- エラー521と502原因

- 504や5xxエラー影響

Cloudflare障害やダウン状況確認

まず、「これってCloudflare障害?それとも自分の回線トラブル?」を切り分けるところから始めましょう。

ここを雑に扱うと、実は自宅のWi-Fiルーターが落ちていただけなのに、延々とCloudflareダウンの情報ばかり探してしまう、ということにもなりがちです。

2025年11月18日には、Cloudflare内部のBot管理に関わる構成ファイルが異常に肥大化し、それに起因するバグが表面化したことで、世界中のトラフィックの一部が一斉にエラーを返す状態になりました。

XやChatGPT、Canva、Uber、各種行政機関や金融機関のサイトまで、かなり広い範囲でCloudflareの5xxエラーが表示され、「インターネットの半分が止まった」と言われるレベルのインシデントになりました。

このとき、多くのユーザーはブラウザに表示されたCloudflareのエラー画面(502、504、521など)を見ながら、「自分のネットが悪いのか、世界的なCloudflare障害なのか」を判断できず、かなり混乱していた印象があります。

なので、次のポイントを押さえておくと切り分けがかなりラクになります。

今Cloudflare障害が起きているかを確認するコツ

- 複数のWebサイトやアプリ(X・ニュースサイト・別のEC)で同時にエラーが出ているか確認する

- Xで「Cloudflare 障害」「Cloudflare エラー」「cloudflare down」などを検索し、同じ時間帯に同じ症状の投稿がないかを探す

- Cloudflareステータスページやダウンディテクターのグラフをチェックして、世界的な障害報告が急増していないかを見る

- モバイル回線と自宅の光回線・Wi-Fiの両方でアクセスしてみて、どちらでも同じエラーが出るか比べる

ポイント:自分だけが困っているのか、世界的にCloudflareの障害やdown状態なのかを切り分けるだけでも、かなり気持ちがラクになります。

回線トラブルの可能性が高そうなら、スマホ回線の障害やモバイルサービス側のトラブルを疑うのもアリです。

もし「自宅Wi-Fiではエラーになるけれど、モバイル回線に切り替えたら普通に使える」という場合は、Cloudflare障害というより、自宅側のネットワーク設定や一時的なルーター不具合の可能性が高くなります。

このあたりは、モバイル回線のトラブルやSIMサービスの障害と重なっているケースもあるので、モバイル側の原因を整理した記事(例:モバイル回線側のトラブル原因と解決ステップ)も合わせてチェックしておくと、全体像がつかみやすくなります。

逆に、Xやニュースサイト、複数の海外サービスまで同時にCloudflareのエラー画面を出しているときは、ほぼ間違いなくCloudflare側か、その周辺のインフラで大きな問題が起きています。

この場合は、あなたの設定をあれこれいじるよりも、「今は大規模障害のタイミングなんだな」と割り切って、公式の復旧情報を待つ方が精神的にもラクかなと思います。

Cloudflareとは何かCDNの意味

次に、「そもそもCloudflareって何をしている会社なの?」というところを整理しておきましょう。

ここをざっくり理解しておくと、「なぜ1社のトラブルでこんなに多くのサイトが巻き込まれるのか」という疑問もスッと解けます。

Cloudflareは、簡単に言うと「世界中のWebサイトの前段に立って、配信の高速化とセキュリティ強化をまとめて提供するインフラ企業」です。

中核にあるのがCDN(コンテンツ配信ネットワーク)で、これは世界中に分散配置されたサーバーにWebコンテンツをキャッシュし、ユーザーに近いところから配信することで、表示を速く安定させる仕組みです。

CDNとCloudflareの基本的な役割

- 世界中にあるエッジサーバーに画像やJavaScript、HTMLをキャッシュする

- ユーザーから最も近いエッジサーバーがレスポンスすることで表示速度を上げる

- DDoS攻撃や不正アクセスをエッジ側でブロックし、オリジンサーバーを守る

- クラウドフレアDNSや1.1.1.1などのDNSサービスで名前解決も高速化する

CloudflareはCDNだけでなく、WAF(ウェブアプリケーションファイアウォール)、Bot対策、Zero Trust、VPN的に使えるWARP、そして1.1.1.1に代表されるDNSリゾルバーなど、多数の機能を一社で提供しています。

特に1.1.1.1は、高速かつプライバシー重視のパブリックDNSとして世界的に利用されています。

多くのサイトがCloudflare経由で配信されているので、ひとたびCloudflareの障害やエラーが起きると、世界中のサービスが同時に不安定になる、という構図になっています。

表に出ているブランドは違っても、その裏側でCloudflareが動いているケースはかなり多いです。

便利な反面、ひとつのインフラに依存しすぎると、今回のような大規模障害時に「インターネットが一斉に壊れたように見える」というリスクもあります。

最近は大手クラウド(AWS・GCP・Azure)に加え、CloudflareのようなCDN・セキュリティ事業者も「見えないインフラ」として重要度が上がっているので、サービス運営者側としては「どこに依存しているのか」を意識して設計する必要が出てきていますね。

エラー1020アクセス拒否

Cloudflareのエラーの中でも、地味に厄介なのがエラー1020(Access Denied)です。

これはネットワーク全体の障害というより、「そのサイトが設定しているCloudflareのセキュリティルールに、あなたのアクセスが引っかかってしまった」状態を指します。

つまり、「Cloudflareの障害」というより、「サイト運営者が決めたルールによって、Cloudflare経由であなたのアクセスが拒否されている」というイメージです。

なので、世界的なCloudflareダウンのときに複数のサイトで同じように出る、というよりは、特定サイトでだけ繰り返し出ることが多いです。

エラー1020が出る典型的なパターン

- サイト側が国や地域、IPアドレスの範囲を指定してアクセス制限をしている

- VPNやプロキシ経由のアクセスが、怪しいトラフィックとして判定されている

- スクレイピングツールや自動化ツールがBotとみなされてブロックされている

- ブラウザ拡張機能やセキュリティソフトが、Cloudflareのチェックと相性悪く振る舞っている

- 短時間に大量のリクエストを送り、レート制限ルールに引っかかっている

閲覧者側でできることはかなり限られている点には注意です。

ページを再読み込みしたり、別ブラウザや別回線(モバイル回線など)で試してみる程度で、根本的にはサイト運営者側に解除してもらう必要があります。

閲覧者側で試せる現実的な対処

- VPNやプロキシを使っている場合はいったんオフにして再アクセスする

- 広告ブロッカーなどの拡張機能を無効化してからアクセスしてみる

- ブラウザのCookieやキャッシュを削除して、Cloudflareの検証をやり直す

- 家庭内の他の端末から同じサイトにアクセスして、再現するか確認する

これらを試しても改善しない場合、あなたのIPアドレスや利用環境そのものが、サイト側のルールでブロックされている可能性が高いです。

その場合は、サイトの問い合わせフォームやサポート窓口から、「Cloudflareのエラー1020が表示されてアクセスできない」ことをスクリーンショット付きで伝えると、調査してもらいやすくなります。

サイト運営者の側としては、WAFルールやBot管理ルールを厳しくしすぎると、こうした「誤検知」によって正規ユーザーをブロックしてしまうリスクが高まります。

なので、攻撃を防ぎつつも、実際のユーザートラフィックをモニタリングしながら、少しずつチューニングしていくのが現実的な運用になりますね。

Cloudflareエラー521と502原因

次に、Cloudflareエラー521と502をまとめて見ていきます。

どちらも5xx系のエラーですが、意味合いと原因の方向性が少し違います。

ざっくりいうと、521は「Cloudflareがオリジンサーバーにそもそも繋げない」、502は「繋がったけど返ってきたものがおかしい」ときに出やすいエラーです。

| エラーコード | ざっくりした意味 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 521 | Cloudflareがオリジンサーバーに接続できない | サーバーダウン、ファイアウォールでCloudflareのIPを遮断 |

| 502 | Bad Gateway(不正な応答) | オリジンサーバーや他の中継サーバーからの応答が壊れている |

閲覧者側から見た521と502の違い

エラー521は、「Web server is down」というメッセージとセットで表示されることが多く、Cloudflareそのものは動いているものの、その先にあるWebサーバー(オリジン)が応答してくれない状態です。

これは、単純にサーバーが落ちている場合のほか、

- サーバーのファイアウォール設定でCloudflareのIPアドレス帯がブロックされている

- サーバーのポート(80や443)が閉じている、または別の用途で使われている

- サーバーが過負荷で、TCP接続を受け付けられない

といったケースでも見られます。

一方、エラー502(Bad Gateway)は、「Cloudflareはオリジンに接続できたけれど、返ってきたレスポンスが壊れていたり、HTTPプロトコルとして成立していなかったりする」ようなときに出るエラーです。

アプリケーションのバグや、サーバー間のプロキシ設定ミス、SSLまわりの不整合など、原因は少し幅広くなります。

サイト運営者側でチェックしたいポイント

- オリジンサーバーの稼働状況(CPU・メモリ・ディスク使用率、プロセス数)

- OSやクラウド側のファイアウォールで、CloudflareのIPレンジを誤って遮断していないか

- Webサーバー(Nginx・Apacheなど)のエラーログを確認し、502やタイムアウトが出ていないか

- 最近行った設定変更(PHP更新、ミドルウェアのバージョンアップ、SSL設定変更など)の影響

- アプリケーションのバックエンド(APIサーバーやDB)への接続エラーが連鎖していないか

閲覧者としては、「自分の環境だけの問題ではなさそうだな」と分かった時点で、粘りすぎずに時間を置くのがおすすめです。

サイト運営者が原因を特定している間に、何度もリロード連打すると、かえってサーバー負荷を上げてしまうこともあります。

Cloudflare504や5xxエラー影響

Cloudflare経由で表示されるエラーの多くは、500番台(5xx)のエラーコードです。

Cloudflare 504エラー(Gateway Timeout)や520・522・524なども含めて、「サーバー側で何かしら問題が起きている」というカテゴリになりますが、その内訳をざっくり理解しておくと、状況のイメージがしやすくなります。

代表的なCloudflareの5xxエラー

- 500:Internal Server Error(サーバー内部エラー)

- 502:Bad Gateway(不正な応答)

- 504:Gateway Timeout(応答が返ってくる前にタイムアウト)

- 520:不明なエラー(Cloudflare側が分類しきれない汎用コード)

- 522:Connection timed out(接続はできたが応答が遅すぎる)

- 524:A timeout occurred(オリジン側の処理に時間がかかりすぎ)

5xxエラーは、「閲覧者がブラウザ設定をいじれば直る」という性質のものではないのがポイントです。

多くの場合、オリジンサーバーの負荷やアプリの処理遅延、ネットワーク経路のトラブルなどが原因になります。

例えば、522や524のタイムアウト系エラーは、DBクエリが重すぎたり、外部API呼び出しが遅かったりして、サーバーのレスポンスが極端に遅くなっているときに出やすいです。

1ユーザーの操作ではどうしようもないので、サイト運営者がアプリケーションのボトルネックを改善する必要があります。

5xxエラー時にサイト運営者がやるべきこと

- アクセスログとエラーログを突き合わせて、どのURL・どの時間帯でエラーが集中しているか可視化する

- DBクエリの遅延やロック、外部APIの失敗など、バックエンドのボトルネックを特定する

- Cloudflare側のキャッシュ設定を見直し、静的コンテンツは極力エッジでさばく

- オートスケールや負荷分散の設定を見直し、ピーク時にも耐えられる構成にする

- Cloudflareのステータスページを確認し、同時に大規模障害が起きていないかチェックする

閲覧者としては、「Cloudflare 504」や「Cloudflare 522」などの表示を見たら、「今このサイトはサーバー側の処理が詰まっているんだな」と理解して、しばらく時間をおいてからアクセスし直すのがいいかなと思います。

どうしても急ぎであれば、同じ情報を扱っている別サイトや公式SNSを探してみるのも一つの手です。

Cloudflare障害とエラー対策

- DNS障害対策とCloudflare代替

- Cloudflare復旧方法とoutage原因

- 日本のサービスとCloudflare障害

- 一般ユーザー向けCloudflareエラー対処

- Cloudflareの障害とエラー総まとめ

DNS障害対策とCloudflare代替

CloudflareはCDNだけでなく、DNSサービスも提供しています。

クラウドフレアDNS(例えば1.1.1.1など)に障害や設定ミスが起きると、そもそもドメイン名からIPアドレスを引けず、サイトにアクセスできなくなってしまいます。

ここでは、DNSまわりのリスクを減らす考え方を整理します。

サイト運営者としてのDNS対策

- DNSをCloudflareだけに依存せず、レジストラ提供DNSや別ベンダーDNSをバックアップとして検討する

- TTL(有効期限)を極端に短くしすぎず、切り替え時にDNSキャッシュが安定して効くようにする

- 「障害時には別DNSに切り替えるのか、それともCloudflare復旧を待つのか」を事前に決めておき、手順をドキュメント化する

- 監視ツールでDNS応答の有無やレイテンシーを継続的にモニタリングする

また、CDNについても、Cloudflare一本槍ではなく、トラフィックの一部を別CDNに逃がせるマルチCDN構成を取ることで、「Cloudflare障害=全サービス停止」という状態を避けやすくなります。

ただし、その分DNSルーティングやヘルスチェック、キャッシュ整合性など考えることも増えるので、設計・運用の難易度は確実に上がります。

マルチCDNや複数DNSは設計が複雑になりやすく、誤設定でかえってリスクを増やすこともあります。

ネットワーク設計に自信がない場合は、インフラに詳しいエンジニアや専門事業者に相談するのがおすすめです。

重要なサービスほど、「なんとなくの自己流」でいじらないほうが安全です。

一般ユーザーとしてのDNSの使い方

閲覧者側で、1.1.1.1などのクラウドフレアDNSを使っている場合、一時的に別DNS(Google Public DNSやプロバイダ標準DNS)に切り替えることで、Cloudflare側のDNS障害を回避できることがあります。

ただし、これはあくまで一時的な回避策で、常にうまくいくとは限りません。

DNS設定を頻繁に変更すると、逆に「どの設定が正しいのか分からなくなる」「別のサイトで名前解決エラーが出る」といった二次トラブルを招くこともあります。

不安な場合は、安易に設定を触りすぎず、プロバイダや公式サポートが案内しているDNS設定に戻しておくのが無難かなと思います。

Cloudflare復旧方法とoutage原因

Cloudflare側で大規模なoutage(障害)が起きたとき、内部ではどんな流れで復旧作業が行われているのかを知っておくと、サービス提供者としてもユーザーとしても、少し冷静に状況を見られるようになります。

過去の事例で有名なのが、2022年6月21日に起きたCloudflareのネットワーク障害です。

このときは、19の大規模データセンターでネットワーク設定変更を行った際のミスが原因で、DiscordやPixivを含む多くのサービスが一時的にアクセス不能になりました。

Cloudflareは公式ブログで詳細なポストモーテム(事後分析)を公開し、原因やタイムライン、再発防止策を説明しています。

同様に、2025年11月18日の大規模障害でも、Bot管理システムの構成ファイルに関するバグと設定変更がきっかけとなり、世界中のトラフィックに影響が出ました。

Cloudflareは、「サイバー攻撃ではなく内部的な不具合であった」と説明し、構成ファイルの検証プロセス強化や、影響が一気に全ネットワークに広がらないようロールアウト手順を見直すことを表明しています。

こうした過去のインシデントは、Cloudflare公式のポストモーテムとして公開されているので、技術的な背景まで詳しく知りたい場合は、一次情報にあたることをおすすめします。(出典:Cloudflare公式ブログ「2022年6月21日に発生したCloudflareの障害について」)

大規模障害時にCloudflareが行うこと

- ステータスページで障害発生状況を公開し、影響範囲の概要を伝える

- 内部の監視システムとログから、どのコンポーネント・どの設定変更がトリガーになったかを特定する

- 問題のある設定やソフトウェアをロールバックし、必要に応じて該当サービスを一時的に停止する

- 影響を受けていないリージョンへトラフィックを逃がす経路制御を行う

- 復旧後に詳細なポストモーテムを公開し、再発防止策を説明する

重要なのは、「サイバー攻撃ではなく内部の設定変更やバグが原因だった」と公式に説明されるケースが多いという点です。

巨大なインフラでも、ちょっとした設計ミスや想定外の動作で世界中に影響が出てしまうことがある、という現実が見えます。

サイト運営者ができる復旧時の動き

- Cloudflareステータスページと自社の監視ツールを併せて確認し、どの機能(CDN・DNS・WAFなど)が影響を受けているか整理する

- 自社側のログを確認し、Cloudflare障害とは別にアプリやDBに問題が出ていないかチェックする

- 公式Xアカウントやお知らせページで、「Cloudflareの障害により接続しづらい状況が続いている」旨をシンプルに案内する

- 障害収束後も、一定期間はエラー率やレスポンスタイムを重点的にモニタリングし、後追いの不具合が出ていないか確認する

このあたりを素早く回せるかどうかで、ユーザーからの信頼感や問い合わせ件数もかなり変わってきます。

「何も言わずにただ落ちているサイト」と、「原因は外部インフラだが状況を共有してくれているサイト」では、印象がまったく違いますよね。

日本のサービスとCloudflare障害

Cloudflareの障害は世界中に影響しますが、日本国内のサービスも例外ではありません。

金融機関、大学、メーカー、ECサイト、オンライン学習サービス、ゲーム、動画配信など、幅広い業種でCloudflareが利用されています。

日本国内サービスへの影響のイメージ

- 銀行やカード会社の一部ページが一時的に表示できなくなり、残高照会や明細確認がしづらくなる

- 大学や自治体のサイトにアクセスしづらくなり、入試情報や防災情報などのページが一時的に閲覧不能になる

- 通販サイトや予約サイトで、商品ページがCloudflare 502や504エラーになって購入・予約が完了しない

- オンライン学習・動画配信・ゲームで、ログイン画面やAPI呼び出しがタイムアウトしてしまう

実際に大規模なCloudflare障害が起きたとき、日本国内でも多くのユーザーが「複数のサービスで同時にエラーが出る」「決済が完了しない」といった不便を感じました。

ニュースやSNSでも、Cloudflareの障害がトレンド入りするほど話題になり、「インターネットの裏側で動いている会社」に注目が集まりました。

こうした状況を踏まえて、企業側はマルチCDNやバックアップサイトの検討、障害時のアナウンス体制の整備など、「Cloudflareが落ちてもユーザーとの接点は確保する」ための工夫が求められています。

具体的には、

- 最低限の案内だけでも表示できる、Cloudflareを経由しない軽量なバックアップページを用意しておく

- 障害時には公式Xやメールマガジンなど、Web以外のチャネルで利用状況を案内できるようにしておく

- 決済やログインといった重要機能については、インフラ依存先を分散させておく

といった取り組みが考えられます。

全部を一度にやるのは大変ですが、特に重要度の高いサービスについては、少しずつでも「インフラ障害に強い設計」を意識しておくと安心です。

一般ユーザー向けCloudflareエラー対処

最後に、一般ユーザーとしてCloudflareエラーに出会ったとき、どんな順番で対応していくと安心かを整理します。

ここを知っておくだけで、同じエラーに遭遇したときのストレスがかなり減るはずです。

ステップ1:自分の環境をサクッと確認

- 他のサイト(ニュースサイトや検索サイトなど)も開けないか確認する

- Wi-Fiを一度オフにして、モバイル回線でアクセスしてみる

- 別のブラウザや別の端末からアクセスしてみる

ここで「特定のサイトだけCloudflareエラーで落ちているが、他のサイトは普通に見られる」という場合は、Cloudflare側か、そのサイト側の問題の可能性が高いです。

一方で、どのサイトも読み込みが遅い・見られない場合は、あなたのWi-Fiやモバイル回線側のトラブルも疑ったほうがいいです。

スマホやWi-Fiのトラブル切り分けについては、AndroidやiPhone・各メーカーごとの記事でも詳しく解説しているので、例えばスマホ側のWi-Fiトラブルに心当たりがある場合は、スマホのWi-Fi接続トラブルを詳しく解説している記事なども参考になると思います。

ステップ2:情報収集で「自分だけじゃない」を確認

- Xで「Cloudflare 障害」「Cloudflare エラー」「サービス名 エラー」などを検索する

- ダウンディテクターやニュースサイトをチェックして、大規模障害が出ていないか確認する

- サービス公式のXアカウントやお知らせページで、障害情報が出ていないかを見る

同じ時間帯に同じエラーで困っている人がたくさんいるなら、あなたの設定ではなく、インフラ側の障害である可能性が高いです。

その場合、「設定をいじり倒すより、復旧を待つほうが合理的」と割り切ったほうが、結果的に早く解決することも多いです。

ステップ3:やらないほうがいいこと

- よく分からないままブラウザやOSの設定を片っ端から変える

- 怪しい「エラー解消ツール」や正体不明のVPNサービスに飛びつく

- エラー画面から誘導される不審なサイトに個人情報を入力する

Cloudflareエラーが出て焦っているときほど、フィッシングサイトや怪しいアプリに引っかかりやすくなります。

見知らぬサイトでクレジットカード番号やパスワードを求められたら、必ず一度立ち止まってください。

「公式サイトかどうか」「URLにおかしな点がないか」を冷静にチェックするのが大事です。

ステップ4:どうしても急ぎのときの工夫

業務でどうしてもそのサービスに今すぐアクセスしたい場合、

- 別の回線(モバイルルーターやテザリング)から試す

- 会社やチームメンバーの環境からアクセスしてもらい、状況を代わりに確認してもらう

- 同じ情報が載っている別サービス(公式SNS、ニュースサイト、ミラーサイトなど)がないか探す

といった工夫で乗り切れるケースもあります。

ただし、Cloudflareの大規模障害が原因のときは、「どうやってもつながらない」状況も普通に起こります。

その場合は、気持ちを切り替えて別の作業を進めるなど、時間の使い方を変えるほうが生産的かもしれません。

Cloudflareの障害とエラー総まとめ

ここまで、Cloudflareの障害とエラーについて、概要から代表的なエラーコード、DNS・CDNの対策、一般ユーザーができることまで一気に見てきました。

少し情報量は多かったと思いますが、「Cloudflare障害とエラー」に関する全体像はだいぶクリアになってきたのではないでしょうか。

この記事の振り返り

- CloudflareはCDNやセキュリティ、クラウドフレアDNSなどをまとめて提供するインフラで、世界中のWebサービスを支えている

- Cloudflareの障害やエラーが起きると、XやChatGPT、ECサイトなど多くのサービスが同時に不安定になり、「インターネット全体が落ちた」ように見えることもある

- エラー1020・521・502・504・5xxエラーは、それぞれ原因が異なり、基本的にはサーバー側やインフラ側の問題であることが多い

- サイト運営者はマルチCDNや複数DNS、監視体制の強化で「一社依存」のリスクを減らせる

- 一般ユーザーは、自分の環境チェック→情報収集→落ち着いて待つ、を基本に、むやみに設定をいじらないことが大切

Cloudflareの障害とエラーは、インターネットの裏側で起きているインフラの問題が、私たちの日常の「つながらない」「エラーになった」に直結している、という現実を教えてくれます。

とはいえ、どんなに大きなインフラでも、障害のリスクをゼロにはできません。

大切なのは、起きたときに「仕組みをざっくり理解しておくこと」と、「自分にできる範囲と、サービス側・Cloudflare側に任せる範囲を切り分けること」かなと思います。

Cloudflareのエラー画面を見たときに、「あ、これはサーバー側の5xxっぽいな」「これはアクセス拒否の1020だからサイト運営者に連絡したほうがいいな」といったレベルで判断できるようになるだけでも、かなりラクになりますよ。

本記事の内容は、一般的な情報や事例をもとにした解説であり、すべての環境・ケースにそのまま当てはまるものではありません。

数値や事例はあくまで一般的な目安として参考にしてください。

正確な情報はCloudflare公式サイトやご利用中サービスの公式ページをご確認いただき、最終的な判断はネットワークやセキュリティに詳しい専門家・担当者にご相談いただくことをおすすめします。

スマリズでは、これからもインターネットやITまわりの「ちょっと難しいけど、知っておくと安心」なテーマを、あなたの目線に近い形で分かりやすく解説していきます。

今回のCloudflareの障害やエラーについても、「次に同じようなことが起きたら、少し落ち着いて動けそう」と感じてもらえていたら、とても嬉しいです。